2011年、FIA GT1世界選手権 チャンピオン獲得 NISSAN GT-R FIA GT1仕様

●●●

世界選手権のタイトルがかかったイベントを制すれば、文字通り「世界チャンピオン」の称号を手にすることができる。2011年の世界選手権タイトルがかけられたイベントは、F1=フォーミュラワン世界選手権、WRC=世界ラリー選手権、WTCC=世界ツーリングカー選手権、そしてFIA GT1=FIA GT1世界選手権があった。

FIA GT1は、2ドアの市販車をベースとしたマシンで戦うレース。2010年にレギュレーションが大きく改変され、改造範囲もかなり制限されることになった。これは、マシンの開発コストを削減することが目的であり、その結果、ベースの市販車のポテンシャルが大きく影響するレースカテゴリとなった。特筆すべきは、ワークス参戦が認められていないことであった。

NISMOは、この世界選手権タイトルのかかったレースに、R35型NISSAN GT-Rで挑戦した。ただし上述のようにNISMOのワークス参戦はできないため、2チームにそれぞれ2台ずつのFIA GT1仕様のGT-Rを販売し、車両開発と技術支援を行なった。

FIA GT1仕様のGT-Rは、2009年にスポット参戦ながら実戦テストを目的にデビュー。世界選手権タイトルが懸けられた2010年シーズンからはフル参戦し、シルバーストンでは初優勝も飾っている。そして翌2011年シーズン用には、アップデートした最新スペックのマシンでシーズンを戦った。

FIA GT1仕様は、ベースのR35 GT-Rが搭載している3.8ℓV6ツインターボのVR38DETTから、5.6ℓV8ノンターボのVK56DEに変更。これは、補器を含めたメンテナンス性を重視し、シンプルな大排気量V8自然吸気エンジンを選択したからである。エンジン変更実現のため、日産/NISMOはベース車両が、連続する12か月間に1000台以上生産されたモデルであれば、同ブランドで連続する12か月間に5000基以上生産されたエンジンに換装することが認められるようFIAに働きかけ、規則化に成功したのだった。

一方、駆動方式は、ベースのR35 GT-Rは、トランスアクスル方式の電子制御トルクスプリット4WDだが、FIA GT1のレギュレーションによって後輪駆動に変更。

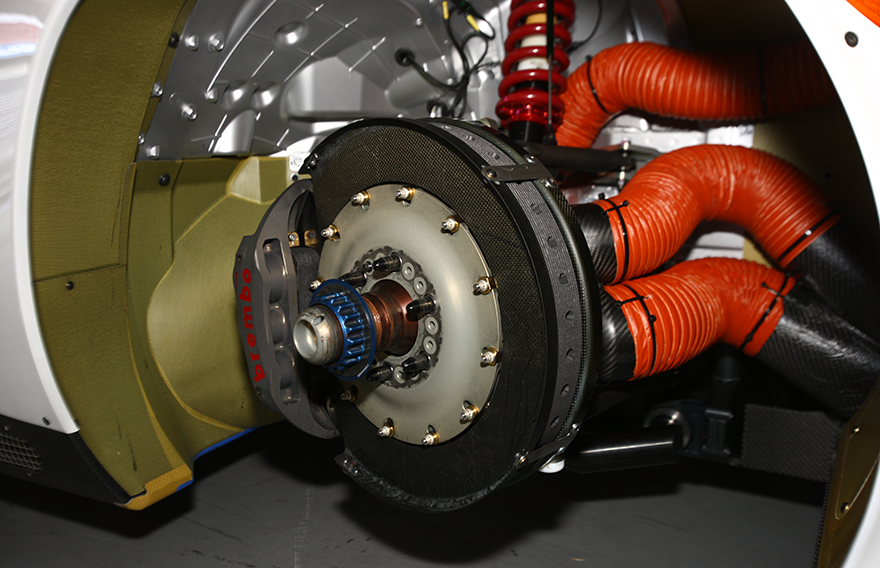

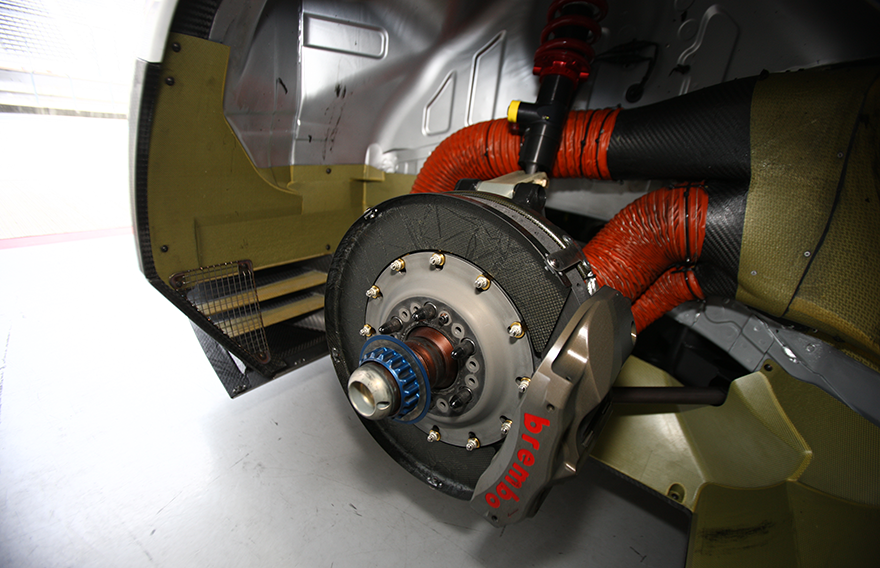

サスペンションは、その形式を変更できないため、ベースのR35 GT-Rと同じフロントがダブルウィッシュボーン式でリアはマルチリンク式となっている。ただしタイヤサイズが大きくなった分、ジオメトリーは変更されている。そして、ブレーキはカーボン製ローターと6ポットキャリパーの組み合わせだ。

日本のSUPER GTと同じように、マシンによる性能差を調整するため、FIAは各車の走行データを分析し、車両重量とエアリストリクターのサイズの調整を行なっている。さらにレース結果によるサクセスウエイトも導入されている点もSUPER GTと同じだ。 ただし、レースは1日に2回。それぞれ1時間のレースで2名のドライバー交代とタイヤ交換が義務となっている。

2011年のFIA GT1シリーズは全10戦。世界選手権のタイトルがかけられているだけに、3大陸を舞台に様々な国でレースが行われた。このシーズンもR35 GT-Rは2チーム4台体制で臨むことになった。ライバルは、ランボルギーニ・ムルシエラゴ、アストンマーチン・DBR9、フォード・GT1、コルベットC6.Rなど、そうそうたるスーパースポーツ軍団との闘いだった。

そして、FIA GT1シリーズ挑戦2シーズン目にして見事ドライバーズチャンピオンを獲得したのは、JRMレーシング23号車のミハエル・クルム/ルーカス・ルアー組。2011年シーズンは、3大会/5レースで優勝を飾った。その結果、見事にシリーズチャンピオンに輝いた。じつはJRMレーシングは、最終戦のアルゼンチン・ラウンドで逆転チームタイトルも獲得する可能性が高かった。実際、最終レースでは23号車の僚友22号車がトップは走り、このままゴールすればJRMレーシングの逆転タイトルが決定する流れだったが、残り15分となったところで22号車に痛恨のドライビングスルーペナルティ。これでダブルタイトルの獲得がならなかった。しかしながら、GT-R FIA GT1仕様のポテンシャルの高さが明確になった2011年シーズンだった。

●●●