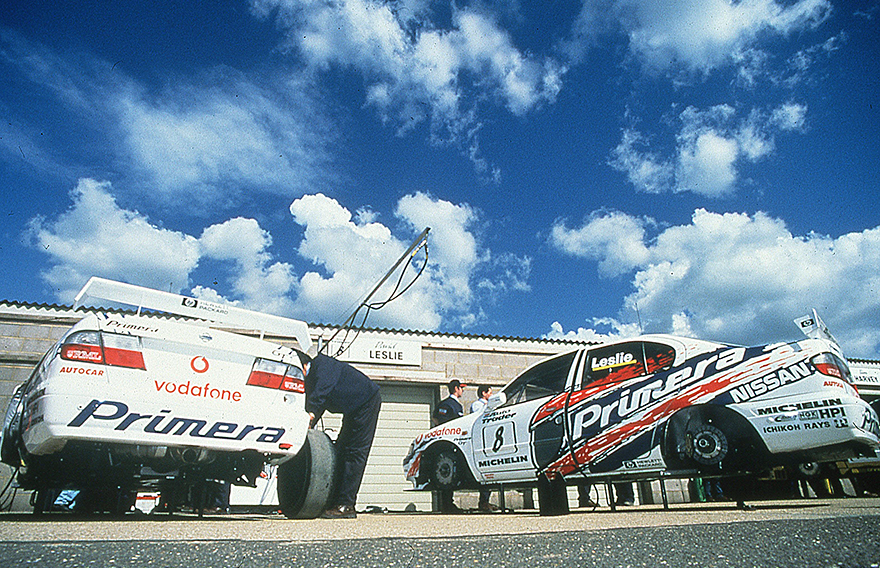

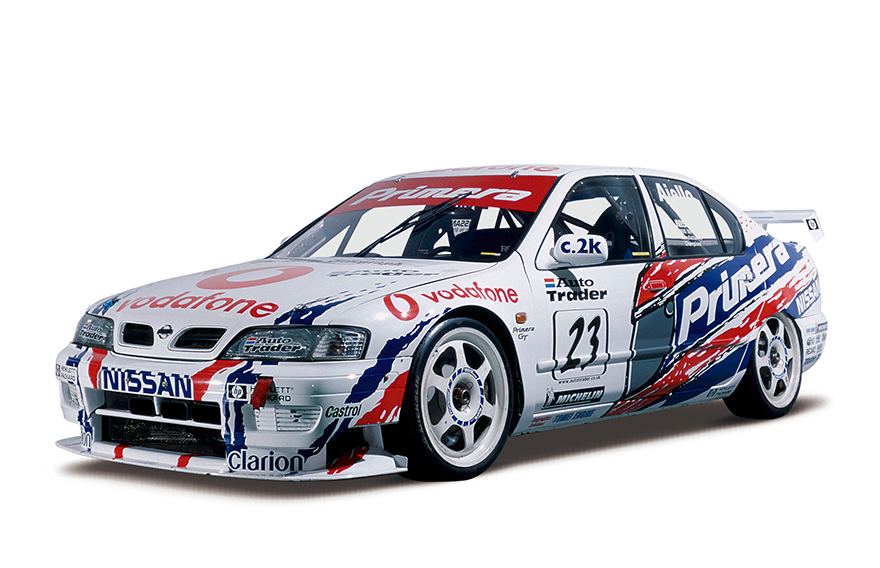

1998年と1999年にBTCCを制した P11型プリメーラ

●●●

1993年、R32型スカイラインGT-Rの登場で人気を博したグループAマシンによる全日本ツーリングカー選手権(JTC)がついに幕を閉じた。この当時、グループA規定の車両によるレースやラリーの終了は世界的な流れで、日本のグループAレースは一足遅れて終了した。

翌1994年からは新しい規則の全日本ツーリングカー選手権(JTCC)がスタート。参加マシンは、排気量2000㏄以下のノンターボエンジンを搭載する4ドア以上の量産車ベースだった。ただし、駆動方式についてはFR(後輪駆動)と4WDに重量ハンデが課せられていたため、大半のチームはFF車をセレクトした。

このレースは、当時、世界的にも人気の高かった英国ツーリングカー選手権(BTCC)を参考にして生まれた。本場のBTCCの魅力は、スタートからゴールまで続く、息つく間もない接近バトルが楽しめるスプリントレースだ。常に数珠つなぎの状態で、マシンが接触することも日常茶飯事。さらに、全車に車載カメラを搭載し、バトル中のドライバーの表情を映し出すなど、エイキサイティングな映像も各国に供給され、さながらクルマを使った格闘技のような雰囲気で世界中のモータースポーツファンの注目を集めた。

BTCCが成功した理由として、マシンの性能差をなくす巧みなレギュレーション設定や、映像を含めたプロモーションのうまさがあげられた。多くの自動車メーカーがワークス体勢で参戦してきたことも、さらに人気に拍車をかけた。日本からは、日産とホンダが参戦。そして地元欧州からは、BMW、ボルボ、ルノー、フォード、ボグゾールなど各国のメーカーが参戦してきたのである。

ツーリングカーのマシン造りも、このBTCCあたりから変わってきた。ボディ剛性を高めるため、室内に縦横無尽に張り巡らされたロールケージや、車体の中心付近に極力低くセットされたドライバー着座位置などは、このころから採用され始めた。また、いわゆるハイテク装備はレギュレーションで禁止されていたものの、シーケンシャル方式のトランスミッションが採用されたのも、この時期のBTCCあたりからである。

この人気のBTCCに、日産はNISMOの欧州拠点である「ニッサン・モータースポーツ・ヨーロッパ」(NME)を主体として、1993年からプリメーラで参戦していた。1996年まではP10型のプリメーラでエントリーしていたが、1997年からはP11型プリメーラにスイッチし戦闘力をアップした。

P11型プリメーラのBTCC参戦マシンは、4WDをベースにしていた。というのも、P11型からFF車のリアサスペンションは新開発のマルチリンクビームという方式に変更となったが、4WD車は従来のパラレルリンク式ストラットで4輪独立懸架だった。このため、4WD車をベースにレースマシンが開発されたのだ。

搭載されたエンジンは、SR20DE型エンジンをベースに、前方吸気・後方排気に変更し、8300回転で300馬力以上のパワーを発生。潤滑はドライサンプ方式に変更し、驚くほど低い位置にエンジンをマウントした。トランスミッションは6速シーケンシャルタイプ。さらにリアホイールがフェンダーアーチ内に入るほど車高は低められていた。

車体の下を覗くと、エンジンの下には、ラリーカーのような大きなジュラルミン製のアンダーガードが装着されていた。「空力性能向上のため」とのことだが、フロントサスペンションのロアアームをこのアンダーガードに取り付けるという、合理的かつユニークなマシンメイキングだった。

P11型プリメーラは、1998年と1999年のBTCCシリーズチャンピオンを2年連続で獲得した。1999年のチャンピオンマシンは、現在、神奈川県座間市の「NISSAN HERITAGE COLLECTION」に収蔵されている。同時期に日本で活躍していたプリメーラと比較すると、そのカラーリングやマシン造りの違いを感じさせてくれる。

●●●