グループC Part 3 最強のCカー時代 前編(1989年~1990年)

●●●

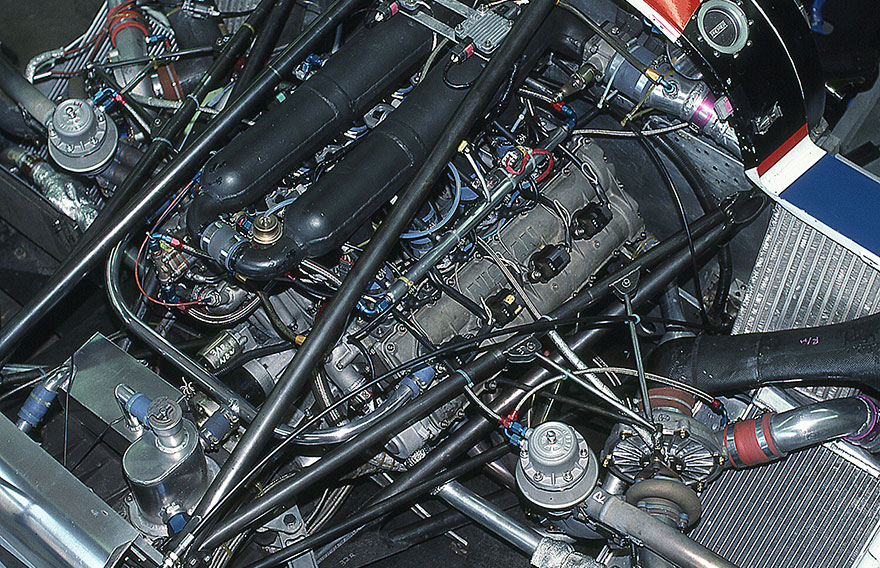

1988年に投入したVEJ30の改良版であるVRH30エンジンは主としてシリンダーヘッドまわりを改良した。VEJ30では大きかったバルブ挟角は小さくなり、コンパクトな燃焼室にすると同時に、燃焼室まわりの冷却性能も改善した。またスイングアーム式だったバルブの駆動は、カムシャフトが直接バルブを押す直動式となり、メカニズムの簡素化もはかられた。燃料系も改善され、1気筒あたり2本のインジェクターを装着。燃料の霧化を向上させ燃費改善も実施された。一方、シリンダーブロック側はボア×ストロークがφ86.0×66.0㎜とVEJ30と同じスペックで排気量も2966㏄と同じ。しかし、エンジンの性能、信頼性は向上したが、燃費とシャシー側の信頼性に課題を残していたのだ。

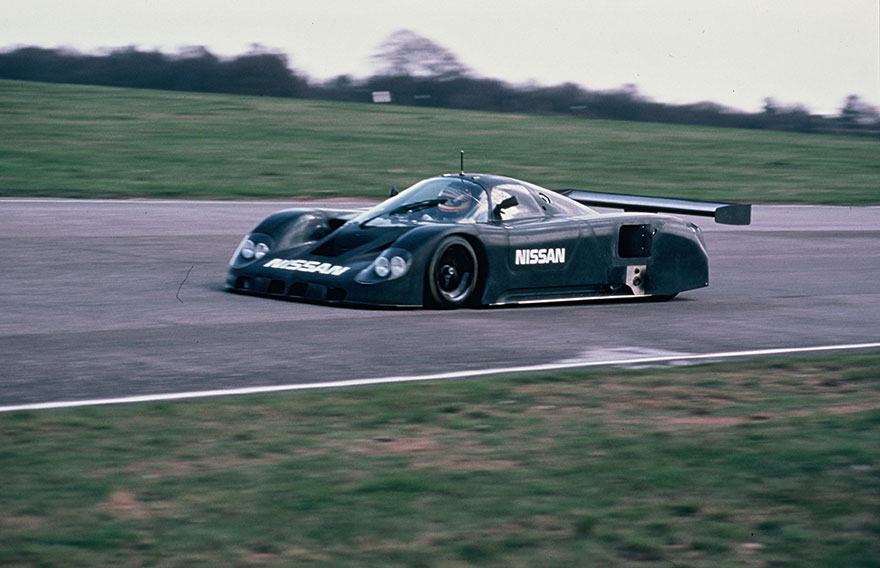

翌1989年、シャシーもそれまでのマーチ製シャシーからローラ製シャシーに変更し、ル・マン24時間レースを意識した空力・冷却性能を追求したR89Cとなった。

さらに、エンジンも排気量を3.5ℓまで拡大したVRH35を新たに開発し投入された。

このエンジンは、それまでの経験を元に、主要寸法、排気量など、全面的に見直された新設計のエンジンで、性能・信頼性は大幅に向上したものであった。

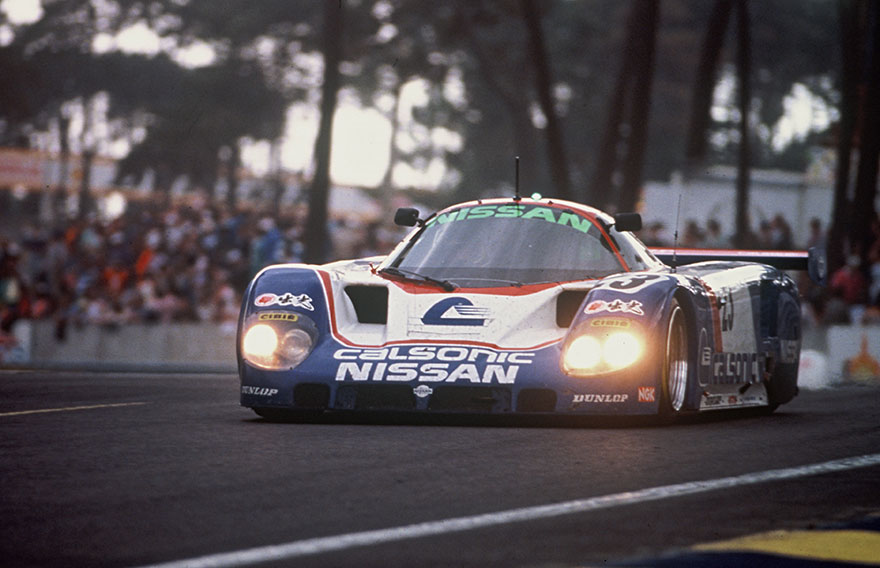

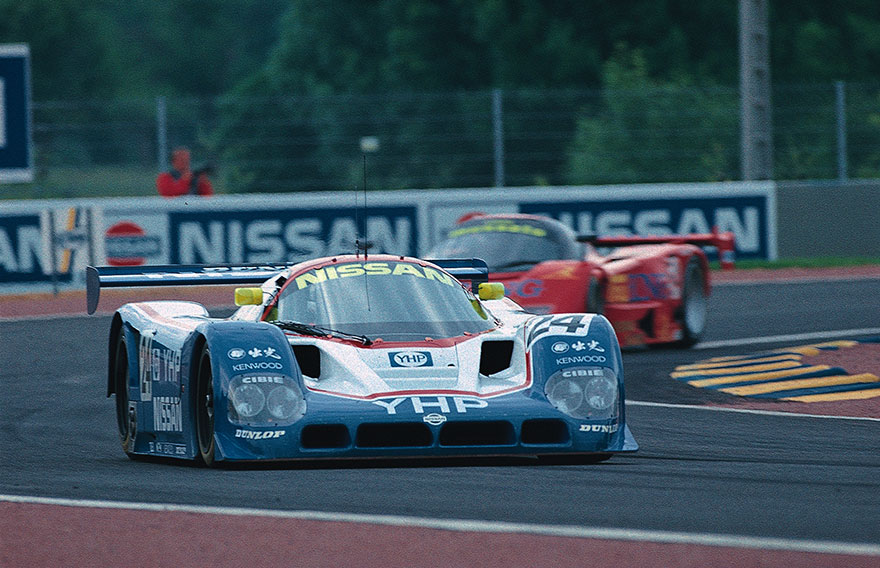

1989年のル・マン24時間レースに、日産は3台のNISSAN R89Cを投入した。予選では、24号車が12位、25号車が15位、そして長谷見昌弘/星野一義/鈴木利男の日本人クルーの23号車が19位というポジションを獲得し決勝レースに向けて期待が高まった。しかしながら、この年のマシンは速さはあるが、信頼性が不足していたため、決勝レースでは3台ともリタイヤという結果に終わってしまった。とはいえ、VRH35の性能向上は日産グループCカーの戦闘力を大幅に向上する原動力となった。

1986年からはじまったル・マン24時間レースへの挑戦は、量産ベースエンジンからVRH35というレース専用エンジンを得たことで一気に飛躍の時を迎えていた。

1990年、マシンもR89CからR90Cに進化。国内戦仕様のR90CPと世界選手権仕様のR90CKの2タイプのボディが生れた。

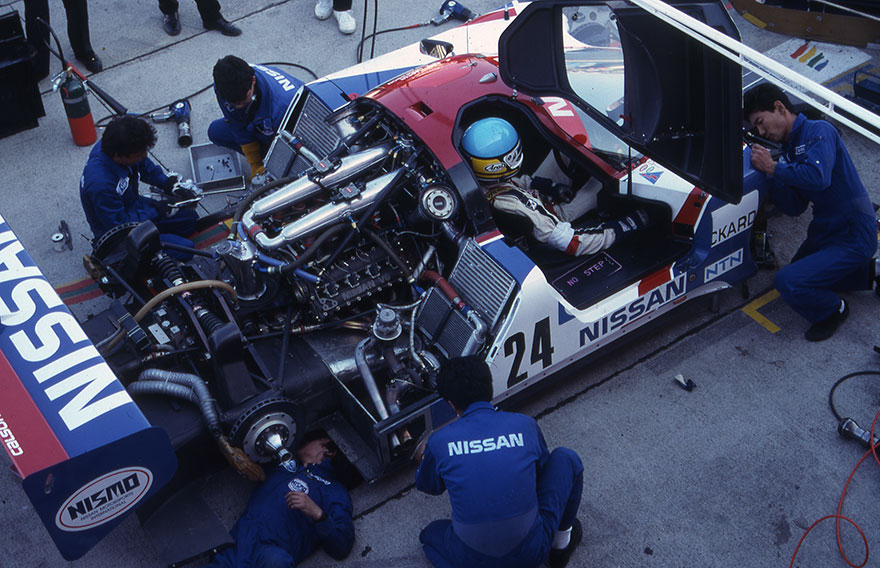

また当初から1990年を目標に熟成を進めていたVRH35も完成の域に近づき、VRH35Zに進化し「90年は、はじめて勝つつもりでル・マンに行った」と当時の社長、難波靖治が振り返るほどだった。

事実、体制面でもNISMOの本気度をうかがわせる布陣を敷いていた。

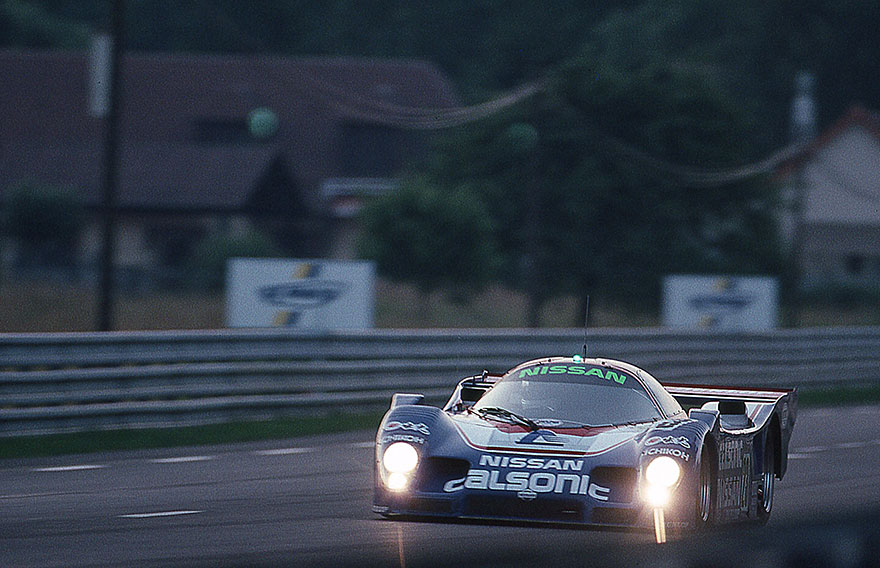

日本のNISMOワークスからはR90CPが1台、欧州のNME(ニッサン・モータースポーツ・ヨーロッパ)ワークスからは2台のR90CK、さらに北米のNPTI(ニッサン・パフォーマンス・テクノロジー)ワークスから2台のR90CKが参戦。総勢5台のワークスマシンに加え、日本のチーム・ルマンからR89Cが1台、フランスのクラージュ・コンペティションからもR89Cが参加。日産勢は総勢7台という強力な布陣であった。

迎えた予選では、欧州のNMEから参戦した24号車のR90CKがついに日産車初となるポールポジションを獲得。さらに予選3位にはNISMOワークスの23号車R90CP(長谷見昌弘/星野一義/鈴木利男)が入った。この時の23号車は予選のトップスピード366㎞/hを記録した。4位にNPTIからの83号車R90CK、5位にもNMEの25号車R90CKがつけ、決勝レースのスタート上位は日産勢の独占に近い予選結果となった。この時のエンジンの最高出力は1000馬力を超えていた。

さぁ、いよいよル・マン制覇の時がやってきたと期待されたが、サルト・サーキットの女神は日産陣営に微笑んでくれなかった。結果はNISMOワークスの23号車R90CP(長谷見昌弘/星野一義/鈴木利男)が日本車最高位の総合5位でフィニッシュし、次年度に大きな期待を繋いだ。

ところが、翌1991年のル・マン24時間レースは、車両規格が大きく変更されることになり、ノンターボエンジンによるグループCカーのレースとなった。従来のターボエンジン車は1991年のレースには参加できるが、最低重量1000㎏と重いハンディを背負わせるルールに改正されたのである。同時にスポーツカー世界選手権(SWC)への全戦参加も義務づけられた。その背景には世界のライバルが日産チームを脅威と感じるようになり、翌1991年のレギュレーションに大きく影響を与えたとさえ言われていた。

これを受けて、日産/NISMOはル・マン24時間レースとSWCへの参加を断念し、国内シリーズに専念することを決定。1986年から続いたル・マン24時間レースへの挑戦は1990年を最後に終了したのである。

●●●