スカイライン、ル・マン24時間レースへの挑戦 R33 GT-R(1995~1996)

●●●

1990年にグループCカー NISSAN R90CPで総合5位に入賞したのを最後に、途絶えていたル・マン24時間への挑戦だったが、1995年、NISMOはR33型スカイラインGT-Rベースのマシンで再びル・マン24時間レースに挑戦を開始した。

ことの発端は、当時R33 GT-Rの開発責任者であった日産自動車の渡邉衡三主管が、NISMOの安達二郎社長にル・マン挑戦を相談したことにあった。

そもそも、初代のスカイライン2000GT-Rはレースに勝つために最新技術を投入して生まれたクルマであった。実際、レースに投入されて以降、国内では50勝以上を挙げ、伝説となっていた。その後、16年ぶりに復活した第2世代となるR32型スカイラインGT-Rも、当時のグループAレースでの必勝を掲げて生まれたクルマであり、事実、国内では負け無しの29連勝を飾り、GT-R神話を見事に引き継いだ。

その後継モデルとなるR33型スカイラインGT-Rがデビューしたのは、1995年のこと。既にグループAレースは終了していた。

「レースに勝つために生まれたからこそ、”GT-R”を名乗る資格がある」

当時はGT-Rファンの多くがこのイメージを持っていた。そのため、「出場するメインレースが無くなったのに何故、GT-Rを作るのか」という意見も当時は多くあったという。そこで渡邉主管は、スカイラインGT-Rが1度も出たことのないル・マン24時間レースに出して、そういう意見に対する回答にしようと思ったという。

モータースポーツ業界のタイミングも良かった。グループAレース終了後、GTカーレースを世界的にも主流にしようとする動きがあったのだ。国内では全日本GT選手権(JGTC)が産声を上げた。そしてル・マン24時間レースも、プロトタイプレーシングカーから市販車を改造したGTマシンがメインカテゴリーとなっていた。

一方、NISMOにとっても、R33 GT-Rの国内JGTC仕様とル・マン仕様は、基本的に同一設計で対応できるというメリットもあった。

とはいえ、市販車ベースのR33 GT-Rで、ル・マンで好成績を狙うのは容易ではない。なぜなら、直接的なライバルは、マクラーレンF1 GTR、フェラーリF40、ジャガーXJ220などのスーパーカー軍団。とくに、マクラーレンはグループCカーのようなカーボンモノコックシャシーにF1のようなV12エンジンを採用していたのだ。

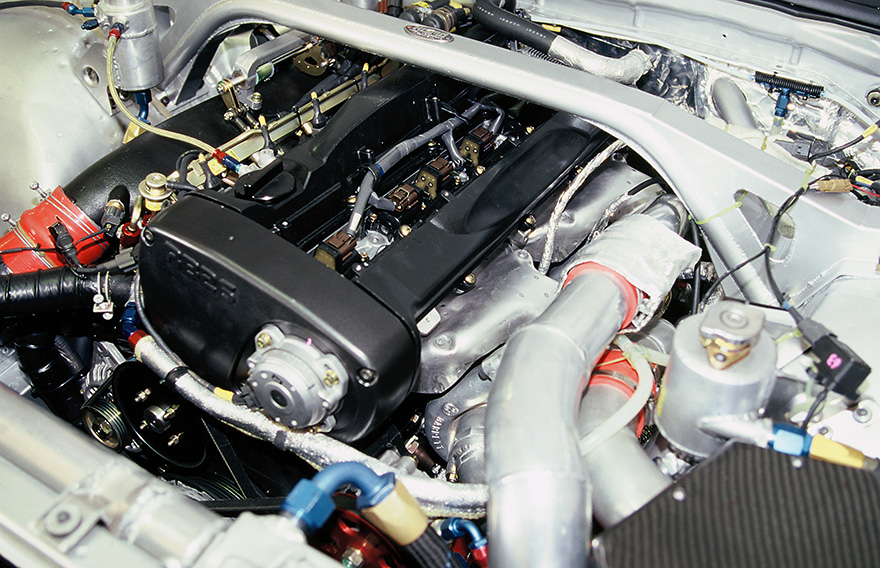

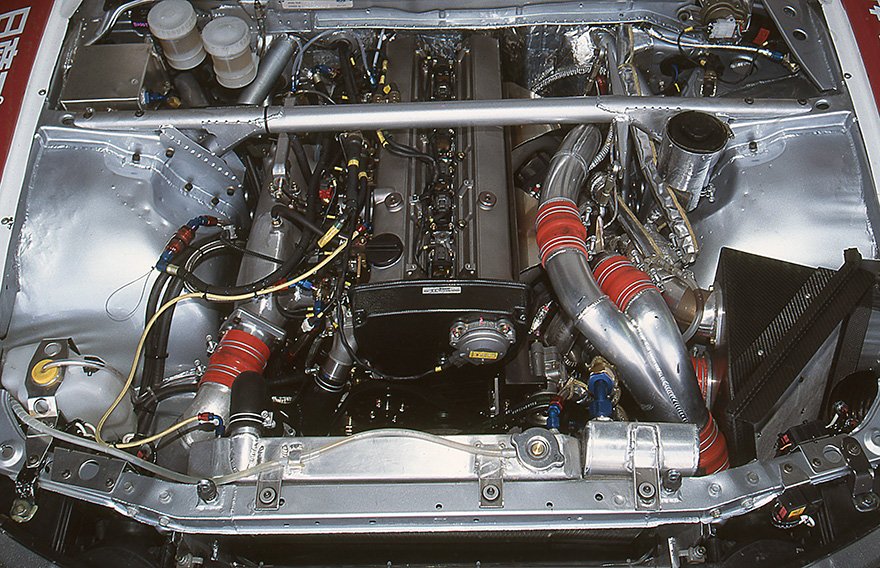

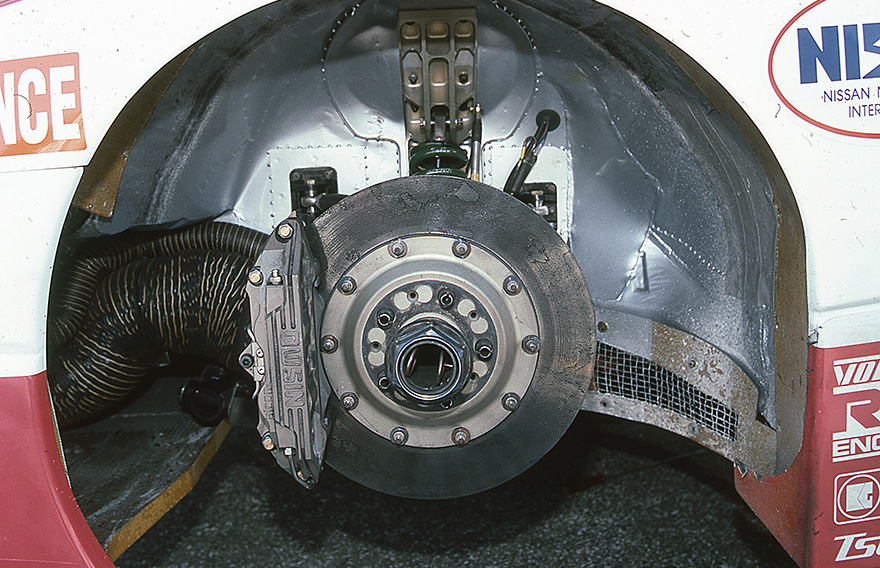

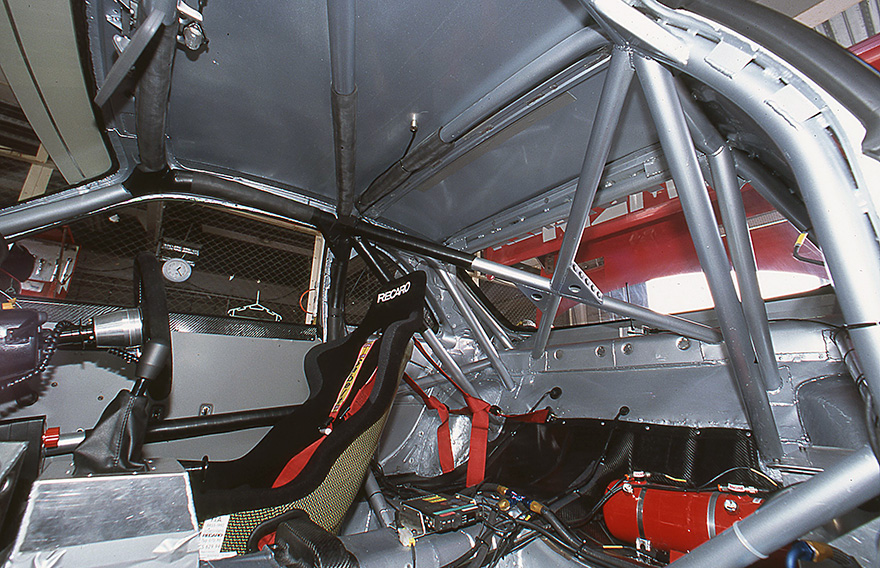

対するル・マン仕様のR33 GT-Rは?といえば、基本的には国内のJGTC仕様と同じで、生産車のスチールモノコックボディを改造。エンジンはグループA時代にスパ24時間レースでも総合優勝した実績を持つRB26DETTである。駆動方式については4WDからFRの2輪駆動に変更されていた。ボディカウルについては空力性能を意識したものに変更されたが、車高も低く前面投影面積の少ない欧州スーパーカー軍団が有利なことは明白だった。

ところが、ル・マン24時間レースのGT1クラス参戦にあたり、クリアしなければならない条件があった。それは、GT仕様と同じメカニズムとボディの市販車が必要で、さらに公道を走るナンバーを取得した市販モデルが存在しないと参加が認められなかったのだ。そこでNISMOは、R33 GT-RをGT仕様と同じFR方式+4輪ダブルウイッシュボーンサスペンションの「NISMO GT-R LM」を作り、実際、イギリスで実際にナンバーを取得し、カタログも作った。(「NISMO GT-R LM」の詳細については項を改めて紹介する。)

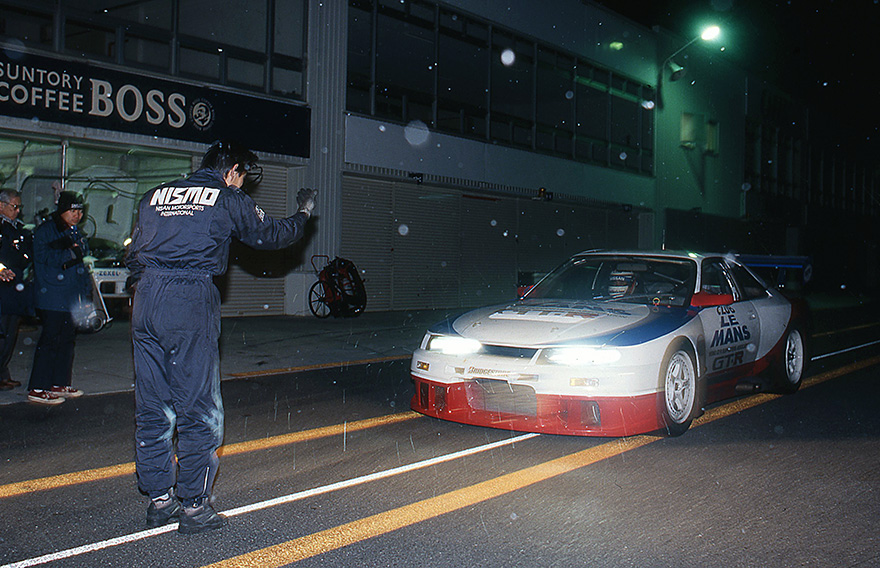

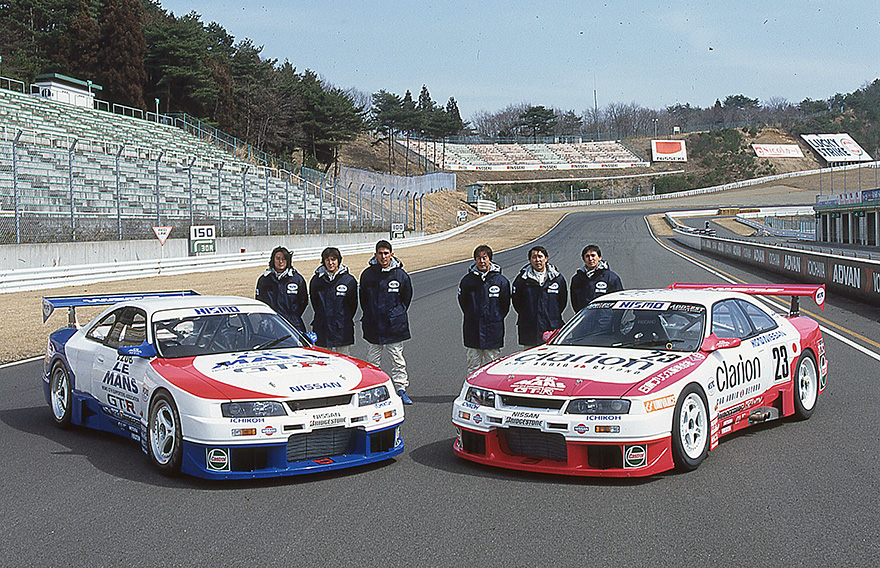

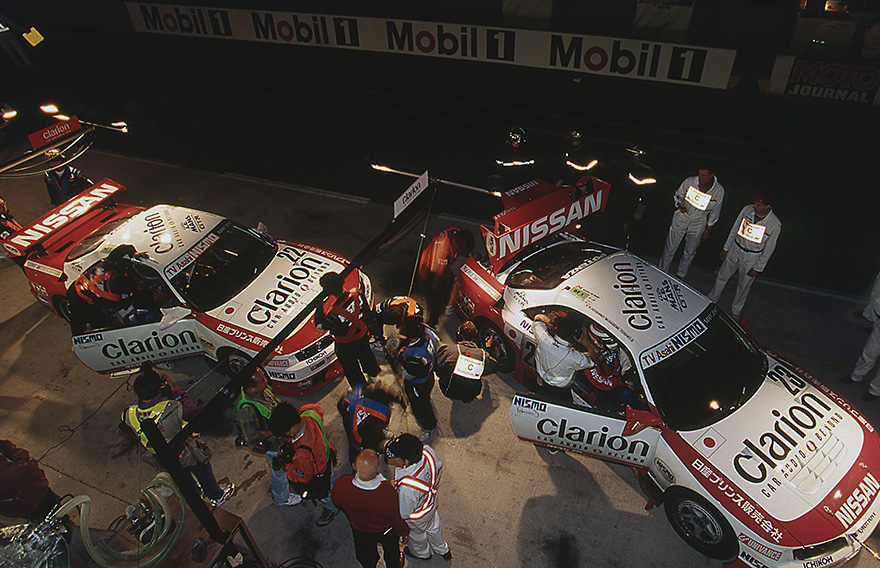

1995年のル・マン参戦にあたって、NISMO はサッカーJ リーグ等で確立されつつあった「プロスポーツチームとサポーター」の関係性を参考に、「Club Le Mans」というサポーターズクラブを組織し、ファンとチームが一体となったモータースポーツ活動を国内モータースポーツ界では他社に先駆けてスタートさせた。一方、マシンの開発はかなり突貫工事で進められた。国内では2月17日に富士スピードウェイ、3月14日にスポーツランド菅生でテスト走行を行なった。さらに5月19日には都内で「95ル・マン参戦記者発表会&壮行会」を開催。

この年のル・マンには2台のR33 GT-Rを投入。エースナンバーの23号車には星野一義、鈴木利男、影山正彦の3人が搭乗。マシンは600ps仕様のRB26DETTを搭載し、Xトラック社製のシーケンシャルミッションを搭載し、上位入賞を目指した。

一方、22号車には福山英朗、粕谷俊二、近藤真彦の3人が乗る。22号車はN1仕様と同程度のパワーのエンジンに日産製のHパターン5速ミッションを搭載し、完走を目指した。

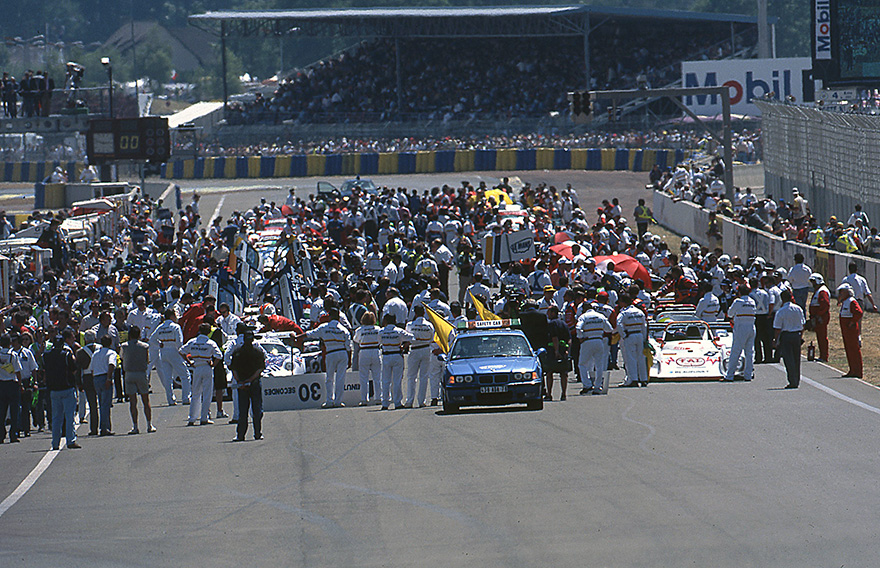

決勝レースの序盤、2台のGT-Rは順調に周回を重ね、23号車はスタート7時間後には5位まで順位を上げる走りを見せていた。しかし、トランスミッションのトラブルでピットイン。ミッション交換を行ったものの、ついに18時間でリタイヤした。一方、22号車は無理せず走り続け、一時は総合9番手まで浮上した。耐久性重視の22号車はノートラブルで走り切り、総合10位・クラス5位でチェッカーを受けた。

1996年、R33 GT-Rによる参戦2年目。R33 GT-Rはポテンシャルをアップさせていた。エンジンはオリジナルの2.6ℓ仕様から2.8ℓに排気量をアップ。さらに潤滑システムもドライサンプ化しエンジン搭載位置を下げるなどアップデートが施された。参戦体制は2台。エースナンバーの23号車には、長谷見昌弘、星野一義、鈴木利男の3人。22号車には鈴木亜久里、影山正彦、近藤真彦の3人が乗る。

昨年の経験も踏まえ、国内での事前テストは、2月1日に富士スピードウェイ、2月20日にTIサーキット英田(現・岡山国際サーキット)、そして3月21日にスポーツランド菅生で精力的に行なった。

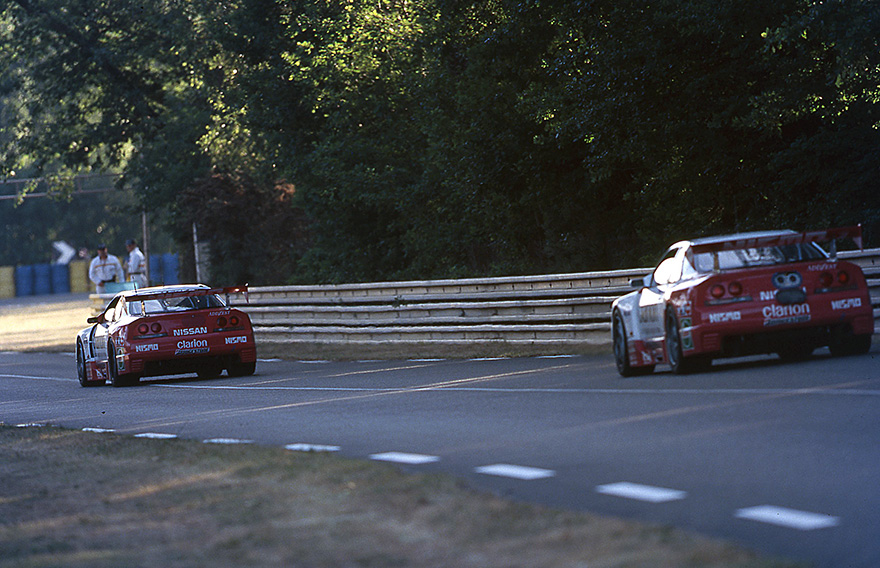

6月、2台のR33 GT-Rはル・マン24時間レースの会場に姿を現した。しかし、1年前とは異なり、ライバルも大幅に進化していたのだ。量産車ベースのスチールモノコックボディのR33 GT-Rもアップデートしたとは言え、ライバルの進化はそれを上回っていた。結果は、22号車が夜明けとともにリタイヤ。23号車が総合15位・クラス10位だった。

当時のスタッフによると「ライバルがピット前のストレートを通過する際、サインガードで姿が見えず音だけが通り過ぎてゆく。しかし、R33 GT-Rだけはルーフが見えるんだ」。

ついにNISMOは大きな決断をし、量産車ベースのスチールモノコックボディのR33 GT-RベースのGTマシンによるル・マン24時間レースへの挑戦を断念することにしたのだ。

当初は3年計画で表彰台の一角を獲得するというR33スカイラインGT-Rのル・マン24時間レース挑戦は、2年で幕を閉じることになった。

●●●