グループC Part 2 ル・マン24時間レースへの挑戦 専用エンジンの開発

●●●

会社創立3年目の1986年、NISMOはル・マン24時間レースに初挑戦した。エンジンはVG30ツインターボで、NISSAN R85VとR86Vの2台体制での挑戦だった。この初挑戦でR85V(長谷見昌弘/和田孝夫/Jウェーバー)は日本車唯一の完走を果たし、総合16位を獲得する活躍を見せたのだった。

まさに手探りの状態で初挑戦した1986年のル・マン24時間レース。挑戦2年目の1987年は、前年の経験をベースにル・マン制覇に向けて本格的に始動した年といえる。

その大きなトピックスは、新規に開発したレース専用の3.0ℓV8ツインターボエンジン「VEJ30」を投入したことであった。

1983年から日産のグループC活動は、ユーザーチームを支援する形でスタートした。最初の2年間のエンジンは2.0ℓ直列4気筒4バルブDOHCターボで、1983年はLZ20B。1984年は量産型派生のFJ20ターボを供給していた。

しかし、これらふたつのエンジンはいずれもベースは2.0ℓ直列4気筒エンジンであり、ポルシェ956など海外の有力マシンのエンジンに比べて排気量ハンデも大きく、高出力を目指せば、その分、耐久性に難があることは明白だった。

そこで1985年に、量産型の3.0ℓV6SOHCのVG30ターボをベースに開発パートナーであるエレクトロモーティブ社で開発した最高出力650psを発生するエンジンにスイッチ。参戦体制もそれまでのユーザーチーム支援からワークス参戦に変更し、本格的にグループCカーを開発する体制も構築した。そして、10月のWEC-JAPANではついに念願の優勝を飾ることになった。国産エンジン、および日本人ドライバーの優勝は世界耐久選手権(WEC)シリーズでは史上初の快挙であった。

1986年、エンジンはVG30ターボを搭載し、86年型シャシーを投入するなど熟成をはかり、冒頭のル・マン24時間レースに初挑戦、初完走を遂げた。

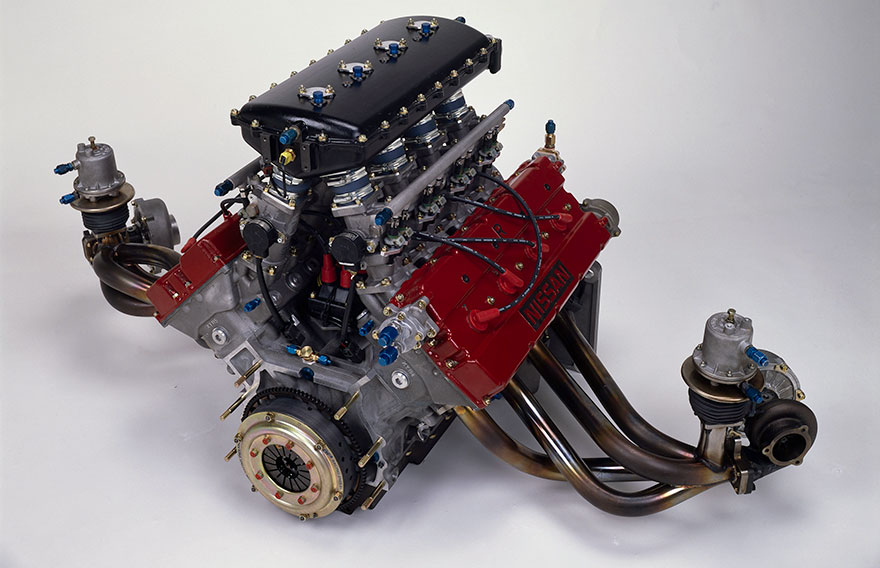

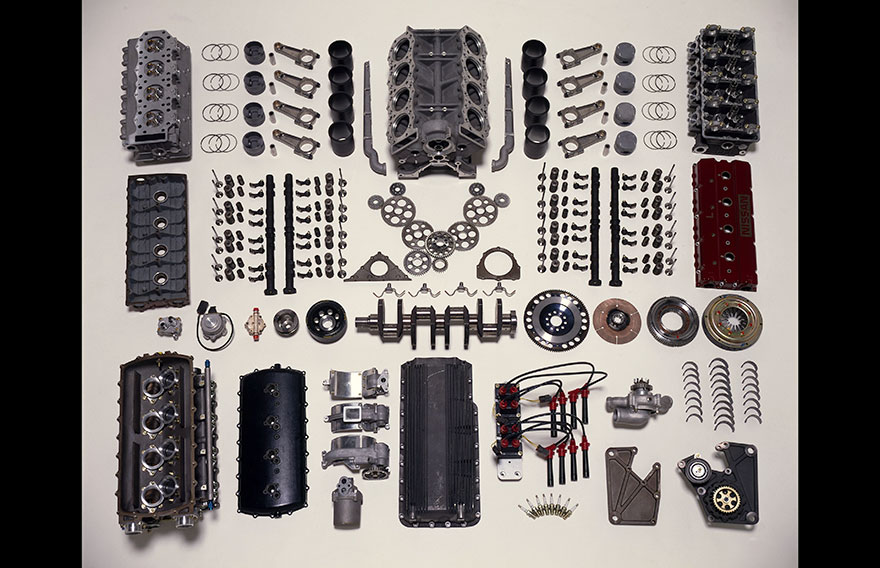

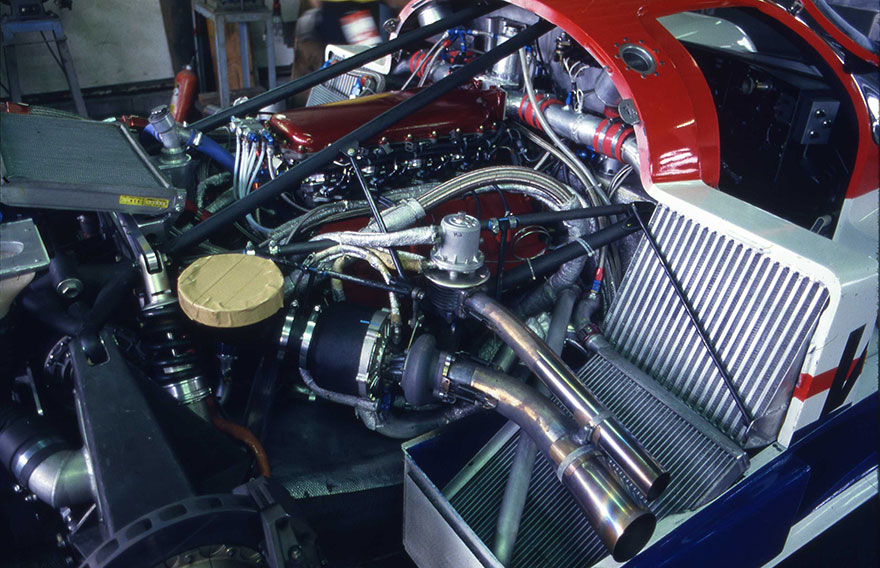

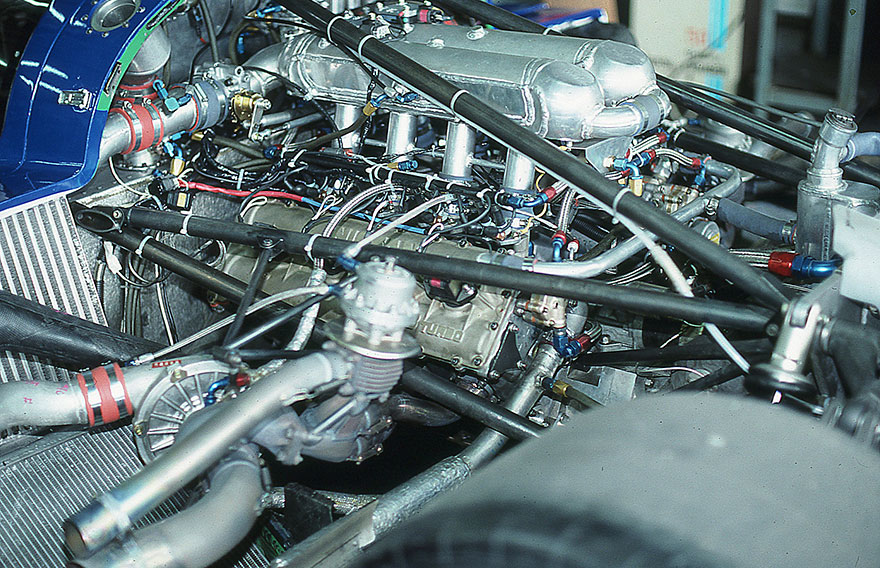

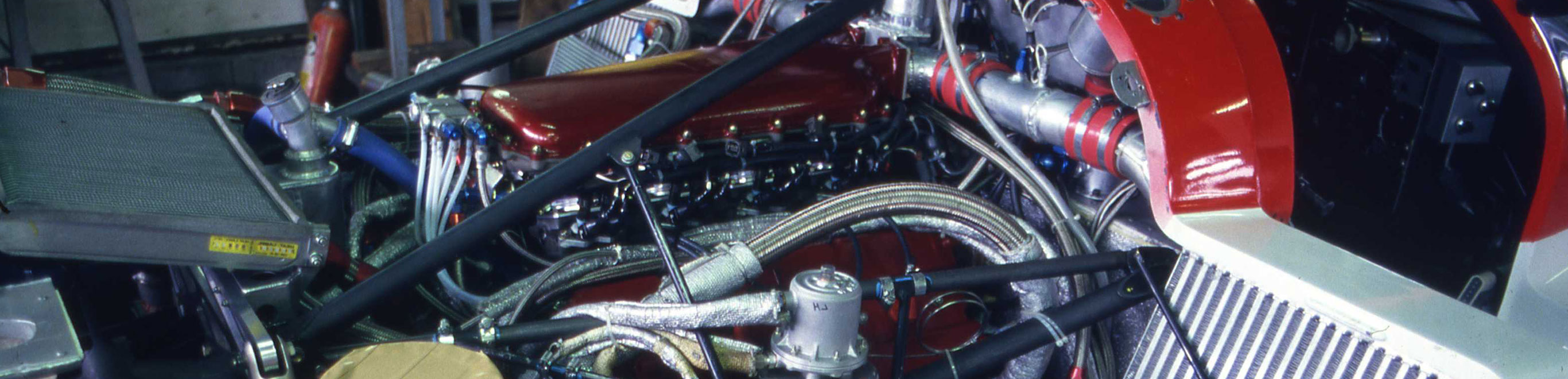

そして1987年、いよいよレース専用に開発したエンジンVEJ30の投入を決断。大幅な性能向上をはかった。VEJ30はV型8気筒の3.0ℓ4バルブDOHCツインターボ。発表されたスペックは、決勝時のパワーが700ps、ブースト圧を上げた予選時には1000psとされた。

日産のレース専用エンジンとしては、1969年に登場したプロトタイプレーシングカーR382に搭載された6.0ℓV型12気筒4バルブDOHCのGRX-3以来のこと。VEJ30は、このGRX-3をV8にしたような見た目だった。1980年代当時の感覚でもバルブ挟み角が広く、シリンダーヘッドが大きく、実際、重量も大きかった。さらにバルブの駆動もスイングアームを介した方法を採用し、最新とはいいがたい設計であった為にメカニズム的にも耐久性に難があった。また、当時のグループC用エンジンでは燃費も重要な要素となるため、コンパクトな燃焼室で燃費とパワーを両立したエンジンが理想とされたが、VEJ30の燃焼室はコンパクトとは言えず、燃費にも不安要素があったのである。

実際、VEJ30は、国内の全日本耐久選手権の予選ではポールポジションを争うまでになった。しかし、長丁場の決勝レースになると耐久性と燃費に課題があり、その結果、上位入賞を果たせなかった。

そこで1988年はVEJ30をベースにバルブの駆動方式もスイングアームを介さない直動式に変更するなど大幅に改良、燃焼室もコンパクトにしたVRH30を投入した。エンジンの性能や耐久性は飛躍的に向上したものの、まだまだ優勝を獲得するまでには至らなかった。

しかし、こうした経験を踏まえて後にグループCカー最強のエンジンといわれたVRH35Zが生まれる礎となった。

●●●