グループC Part 1 初挑戦~VGエンジンの時代(1985年 WEC-JAPAN)

●●●

NISMO創業時の初代社長を務めた難波靖治は、社員を前に次のようによく語っていた。「一般論として、F1はF1“マシン”といい、一方グループCはC“カー”という。NISMOは日産自動車直系のワークスチームであり、モータースポーツで培った技術は生産車にフィードバックする必要がある。だから、NISMOは“カー”にこだわるのだ」

さかのぼって1981年、FISA(現FIA)はプロトタイプレーシングカーについて、それまでの市販車のイメージを残したグループ5(シルエットフォーミュラカー)と屋根のないオープンタイプのグループ6(プロトタイプレーシングカー)を統合し、新たにグループCというカテゴリーを立ち上げた。

このグループC規定によるレースは、レース距離に応じた燃料使用量を規制。単純な速さだけでなく、燃費の良さも必要とされた。当時、環境性能が世界的に課題となっていた時代背景から、新時代のレースカテゴリーとして、各国の自動車メーカーも注目した。

その結果、1982年から世界耐久選手権シリーズ(WEC)が立ち上がり、あのル・マン24時間レースもこのシリーズに組み込まれたのだ。

そして日本においても富士スピードウェイで世界耐久選手権の一戦としてWEC-JAPANが開催されるようになった。さらに、翌1983年からはグループCカーによる全日本耐久選手権シリーズもスタートした。

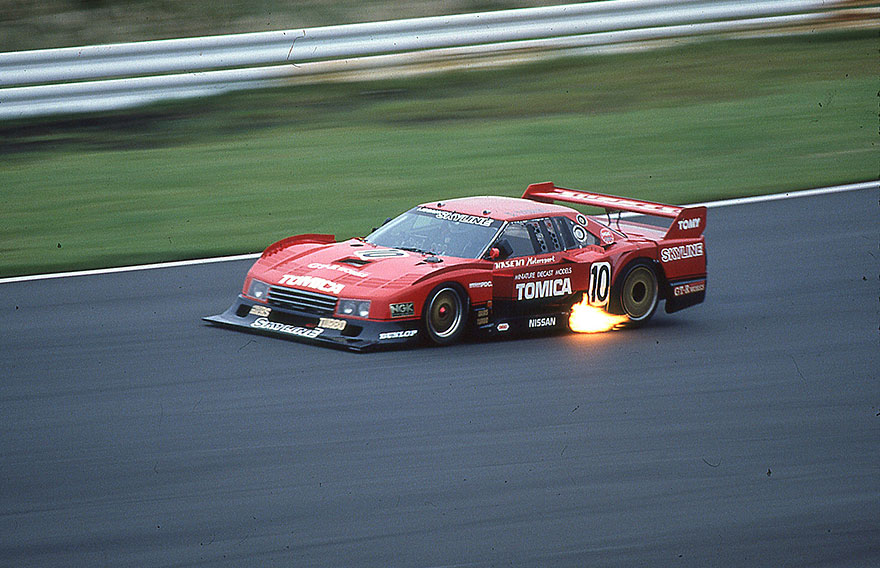

日産は、1983年から主にエンジンをサポートする形でサテライトチームのグループCカーのレースに関わっていた。

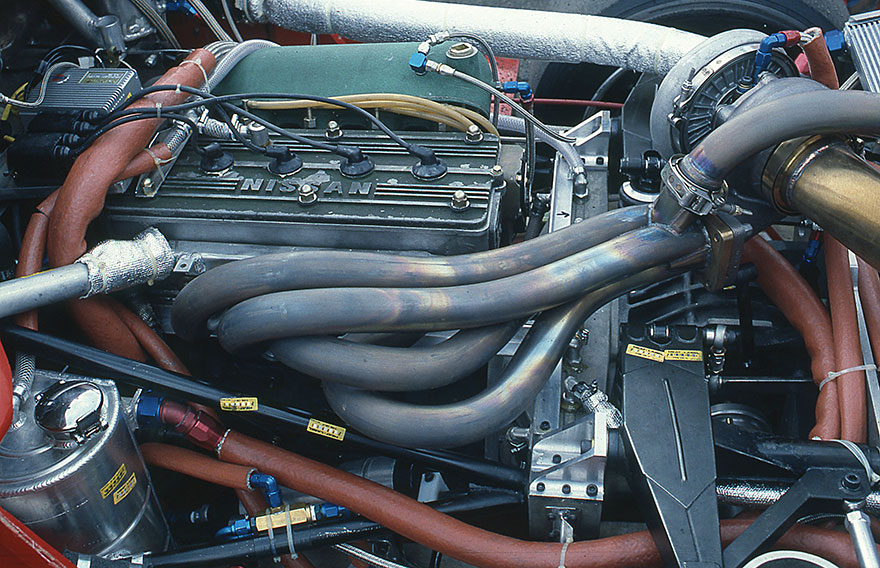

初年度の1983年は、80年代初頭に行なわれたスーパーシルエットレースで大人気だった日産ターボ軍団に搭載されたLZ20Bターボエンジンをベースにしたエンジンを供給。これは、2ℓ直列4気筒4バルブDOHCターボで最高出力419ps/7500rpmのモータースポーツ専用エンジンで市販はされていなかった。

翌1984年は、量産エンジンである2ℓ直列4気筒4バルブDOHCターボのFJ20ターボエンジンをベースにパワーアップを図り、最高出力480ps/8000rpmのエンジンを開発した。しかし、パワー不足は否めなかった。とりわけ、世界選手権タイトルの掛かったWEC-JAPANには、海外の有力ワークスが参戦。なかでも当時、最強を誇ったポルシェワークスの持ち込んだポルシェ956との実力差は歴然。2.6ℓ水平対向6気筒ツインターボエンジンは600ps以上を絞り出し、並み居る国産グループCカーを、富士のヘアピンコーナーの外側から楽々と抜いていくのだ。悔しいことに、1982年以来、WEC-JAPANではワークス・ポルシェ956の3連覇を許していたのだ。

さらに全日本選手権でも、プライベーターのポルシェ956が強さを見せ、日産・トヨタといったワークス勢が後塵を拝していた。

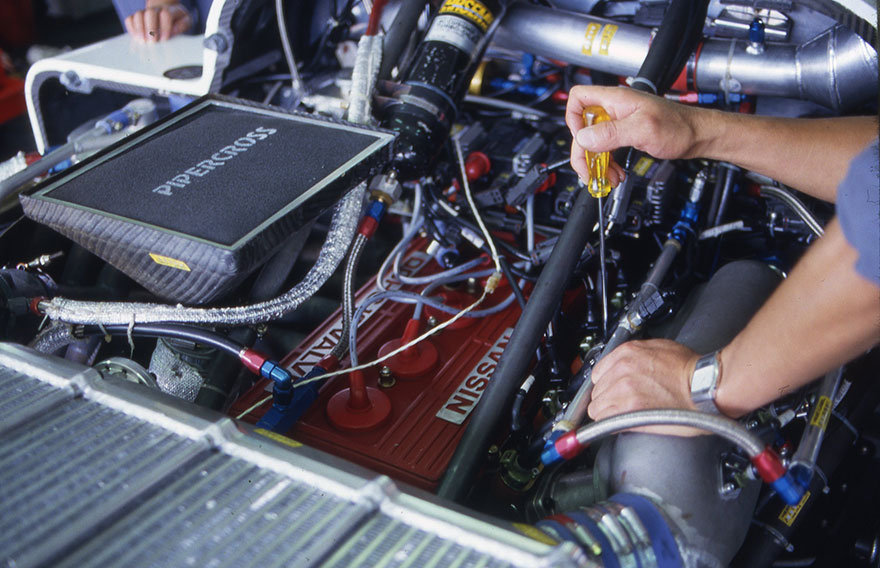

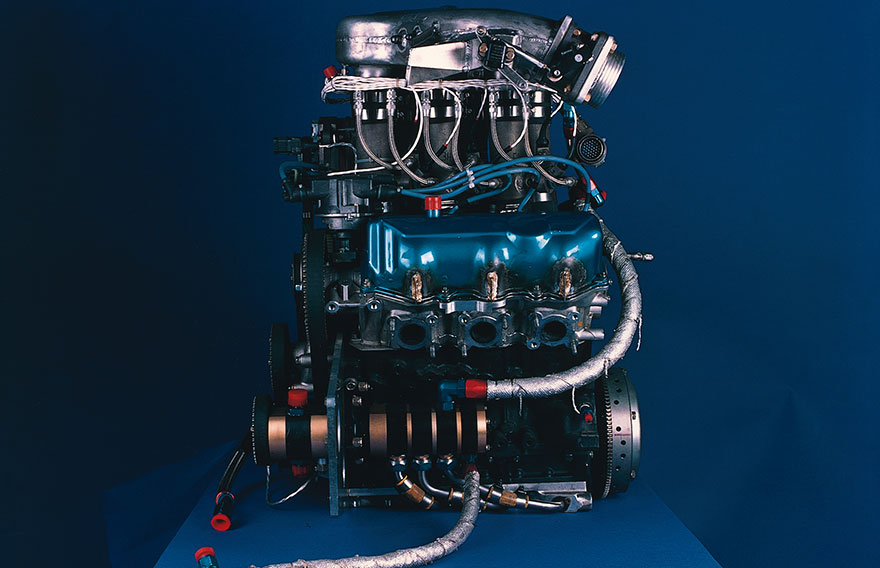

こうした状況を肌で感じていた難波靖治は、3.0ℓV6SOHCのVG30ターボをベースにしたレースエンジンの開発に着手。パートナーには米国エレクトロモーティブ社を選び、日米共同開発でポルシェに匹敵する650ps/8000rpmのツインターボエンジンをNISMO創業の翌年である1985年の夏に完成させていた。

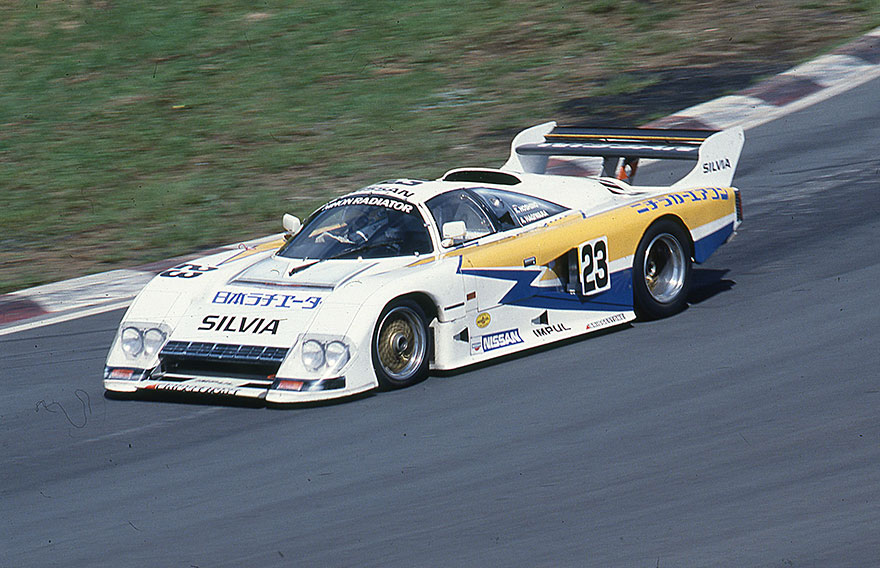

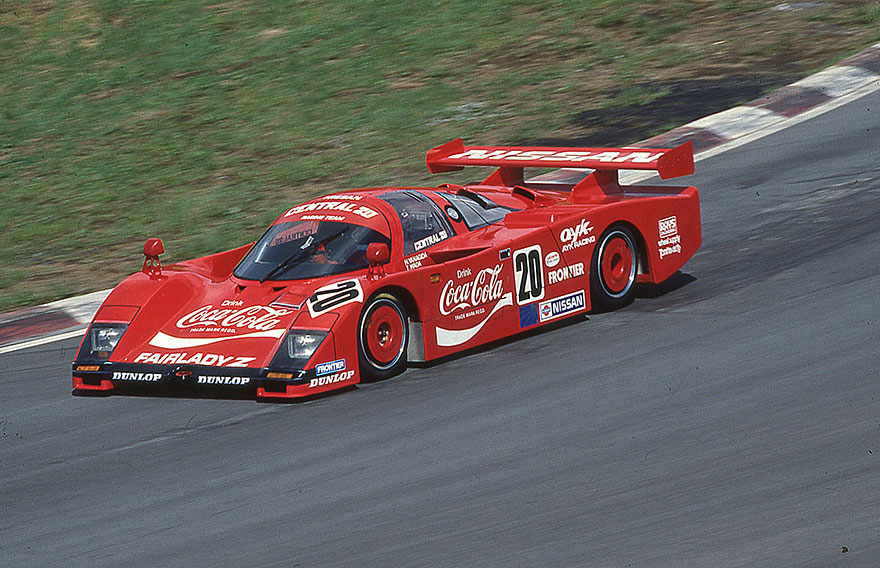

そして迎えた10月のWEC-JAPAN。打倒ポルシェを掲げた日産は3台のVG30ターボ車を投入。予選ではワークス・ポルシェ2台に次いで、3番手、4番手を獲得した。

翌日の決勝は朝から激しい豪雨に見舞われ、10時40分スタート予定のレースは遅れに遅れ、14時50分にようやく全車スタート。しかし、あまりの悪条件のためペースカーの先導走行が続いた。この間、ワークス・ポルシェの2台は撤退。予選3番手の星野一義のシルビア・ターボCが先頭でレースはスタートした。60周を超えたあたりからコース上に霧が発生。272周を予定していたレースは62周で終了し、シルビア・ターボCの星野がトップでチェッカーフラッグを受けた。

世界耐久選手権で国産エンジン、日本人ドライバーの優勝は史上初。

NISMO設立から1年、本格稼働初年度の大きな快挙は、その後、ル・マン24間レース制覇への夢への道と繋がっていった。

●●●