グループA Part 2 HR31型スカイラインGTS-Rの投入(1987~1989)

●●●

DR30型スカイラインRSターボが全日本ツーリングカー選手権(JTC)で奮闘していた1985年8月、スカイラインはフルモデルチェンジして7代目となるR31型スカイラインになっていた。このR31型スカイラインはデビュー当初は4ドアセダンと4ドアハードトップのラインアップだった。R31型スカイラインのカタログのキャッチも、「やわらかい都市に、やわらかい高性能」「これはひとつの、都市工学です」というもので、スポーツ路線からは一線を画したラグジュアリー志向だった。1986年5月にファン待望の2ドアスポーツクーペ「GTS」シリーズが追加された。さらに、グループAレース参戦用ホモロゲーションモデル「スカイラインGTS-R」の開発計画をマイナーチェンジとともに進めたのだ。

じつはグループAのレギュレーションでは、エボリューションモデルの追加が認められていた。その条件は「ES(Evolution sportive du type)には、500台以上の追加生産が必要」となっていた。同レースに参戦するメーカーは、このESにレースで有利になるエアロパーツや大容量ターボチャージャーなどの尖ったスペックを盛り込んだのである。1985年、1986年のインターTECで旋風を巻き起こしたボルボ240ターボもこのESだった。車両本体の公認を取得しなければならず、さらに改造範囲も限られていたグループAレースでは、自動車メーカーも一体となったレース対応が必要だったのだ。ここへきて、ようやく日産の量産車開発部隊とNISMOをはじめとするレース部隊のベクトルが一致してきたのである。

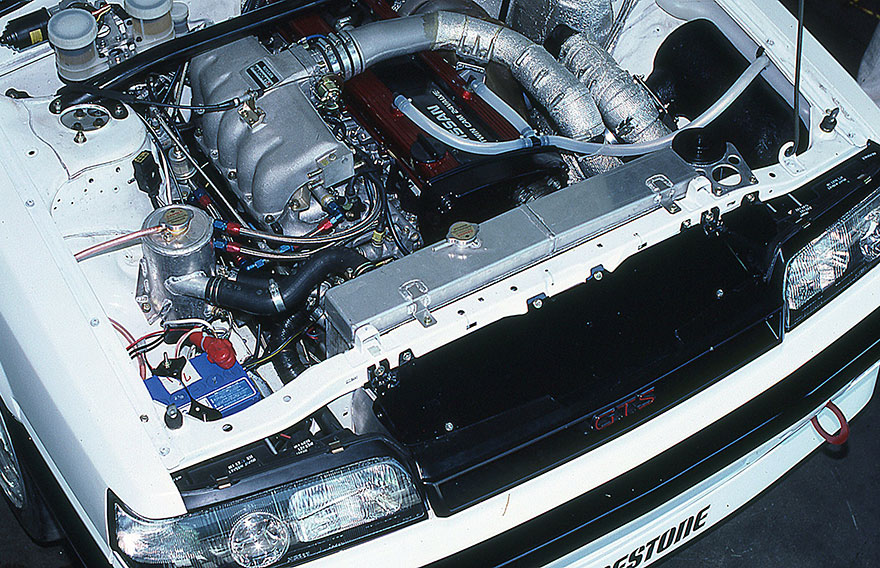

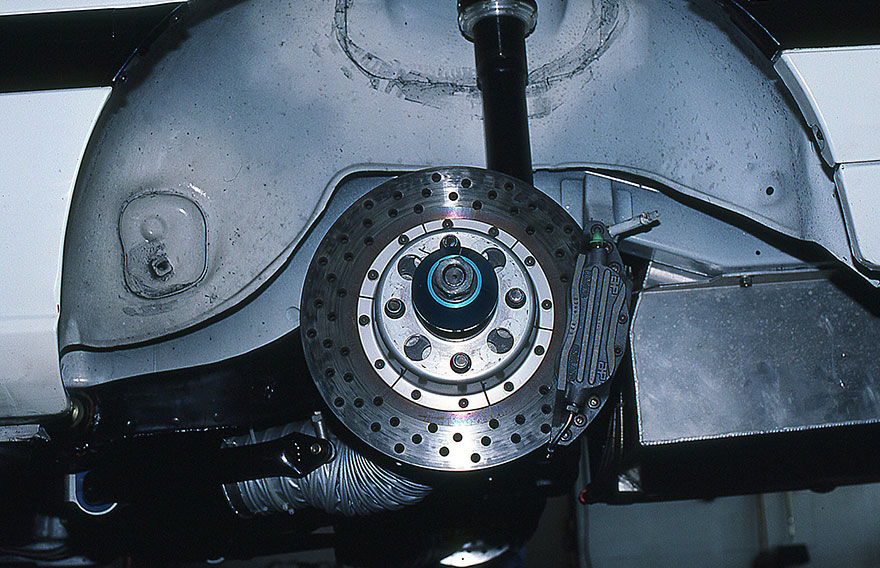

1987年8月のマイナーチェンジと同時にHR31型スカイラインGTS-Rは発売された。 エンジンは、グループAレース用にチューンされた時に400psオーバーのポテンシャルを可能にする仕様を盛り込んだGTS-R専用のRB20DET-R型を搭載。ベースとなったRB20DET型用よりも大きな大容量ターボチャージャーと、さらにレースでの性能を優先したステンレス製等長エキゾーストマニホールドまでも採用。やはり車両規定で交換が許されないインタークーラーも大容量空冷式を搭載した。またエアロパーツもレースで有効な形状の専用フロントスポイラーと専用リアスポイラーを装着し、大きなダウンフォースを獲得することに成功した。

こうして登場したGTS-Rのカタログには刺激的なフレーズが並んでいた。「Sports Tunedまぎれもなくスポーツチューン、スカイラインGTS-R。グループAレースを制するために限定生産される」「ファミリーユースとしてお使いになるとしたら、購入はお控え願いたい。高回転域での圧倒的パワーを持て余すだろうから」。

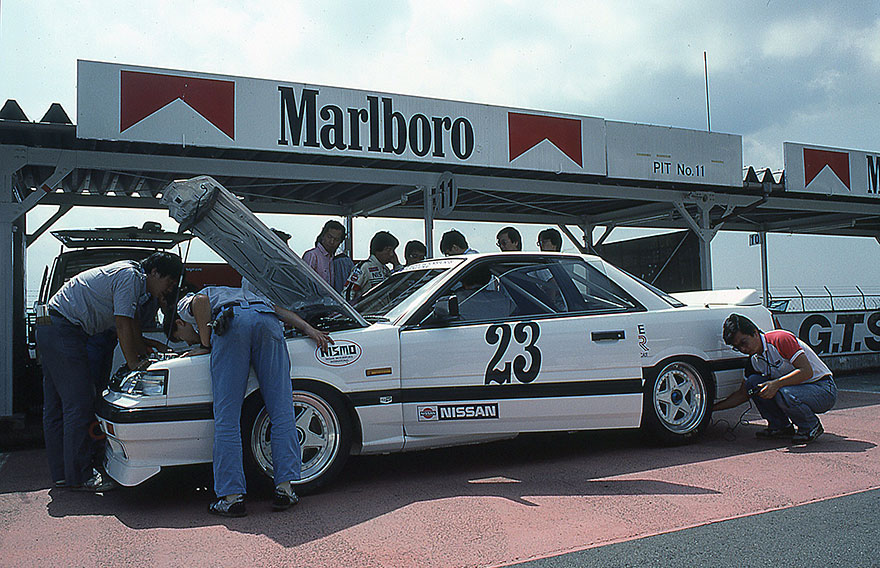

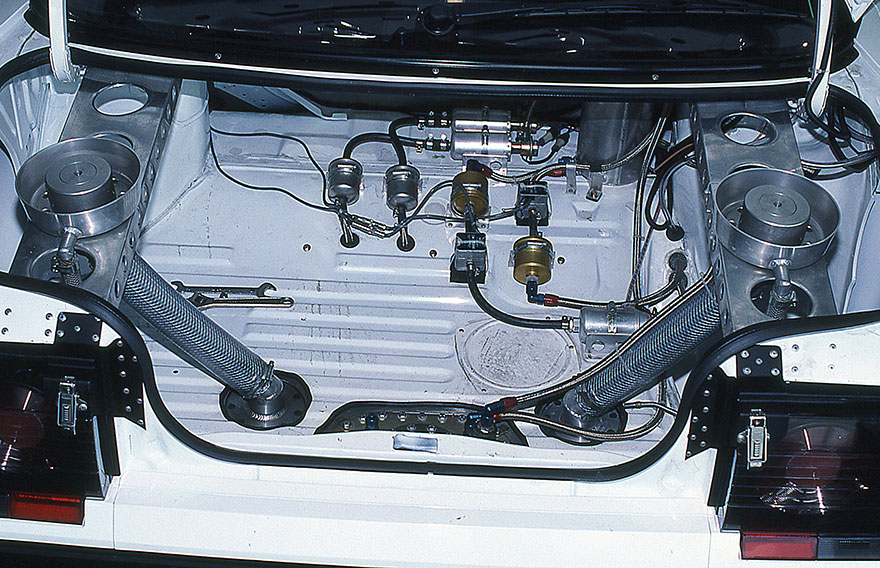

HR31型スカイラインGTS-RのグループA仕様は、DR30型で得た様々なノウハウを元に最新のレースカーとしてのオーラを放っていた。デビュー戦は1987年シーズン最終戦のインターTEC。NISMOは、同年8月には欧州勢に一矢報いるべく精力的にテスト走行を重ねていた。しかし、この年のインターTECには、新たな強敵としてフォードワークスのシエラRS500が欧州からやってきた。残念ながら、ワークス・フォード・シエラRS500の勝利で、 GTS-Rはデビューウインを飾れなかった。この頃からインターTEC制覇は、NISMOの悲願となってきた。

翌1988年のJTCでは、NISMOワークスのGTS-Rが開幕2連勝を飾ったが、注目の最終戦インターTECでは、フォード・シエラRS500が勝利。

1989年はGTS-Rにとっては2シーズン目となり、マシンの方も煮詰まってきたことで速くなってきた。その結果、リーボックスカイラインが3勝を挙げ、長谷見昌弘/アンデルス・オロフソン組がついにシリーズチャンピオンに輝いた。しかし、最終戦のインターTECでは、またしてもフォード・シエラRS500に勝利を奪われる結果となってしまったのだ。

しかし、日産陣営では、GTS-Rデビューの時、既に次なるスーパーウェポンの開発がはじまっていた。実戦部隊であるNISMOの役目は、GTS-Rでのレース参戦から得られる様々な情報を日産にフィードバックすること。自動車メーカーとレース部隊の連携がより強固なものとなりグループAレース制覇への道を歩み始めていたのだ。

1989年全日本ツーリングカー選手権(JTC) シーズンダイジェスト

●●●