グループA Part 1 DR30型スカイラインによる挑戦(1985~1986)

●●●

1984年に創立したNISMOは、初期の10年間のモータースポーツ活動において、グループCとグループAのレース参戦を大きな柱としていた。

1985年、グループA車両による全日本ツーリングカー選手権(JTC)がスタート。このシリーズは、いわゆるハコ車によるレースでは日本の最高峰に位置するレースで、当然、創立間もないNISMOも参戦することになった。当時、グループA車両によるツーリングカーレースへの移行は世界的な潮流だったのだ。

1982年、FIA(国際自動車連盟)はレギュレーション改正により競技車両のカテゴリーをA~Nまでのグループに別けた。グループAはツーリングカー。グループBはWRC(世界ラリー選手権)等のグランドツーリングカー。グループCはスポーツカーでル・マン24時間レースなどに出場したプロトタイプレーシングカーがそれにあたる。そしてグループNはグループAよりも改造範囲が制限された、より量産車に近いプロダクションカーカテゴリー。日本のファンにとって一般的に馴染みが深いのはこれら4つのA、B、C、Nのグループだろう。

さて、グループAは、4座席以上の量産車をベースに競技仕様に改造したクルマだ。ただし、その改造範囲は狭く極めて市販車に近い競技車両だった。

グループAレースに参戦するためには、「連続する12か月間に5000台以上生産された4座席以上の車両」というFIAのホモロゲーション(公認)を取得しなければならない。

レース参戦にあたっては、まずベース車をどうするか、という課題がある。ひとつは、量産車のラインアップの中からグループA車両に改造した際に高いポテンシャルを発揮できそうなクルマを選ぶ手法。もうひとつは、グループAの車両規則を精査し、最初からレース参戦を前提に高いポテンシャルの量産車を開発し、それを投入する方法がある。

とくに後者の場合、ある意味尖ったスペックのクルマになり、それを5000台も売らなければならないとなると、自動車メーカーにとっては大きなリスクとなるのは明らかだ。

そして、日産/NISMOは、6代目になるDR30型スカイラインRSターボを選択した。1981年に「史上最強のスカイライン」を謳って登場したR30型スカイラインは、1984年にはターボ+インタークーラーを装着し、最高出力は205ps(グロス値)を発生するまでになっていた。これをベースにするのは至極、当然だったといえるだろう。

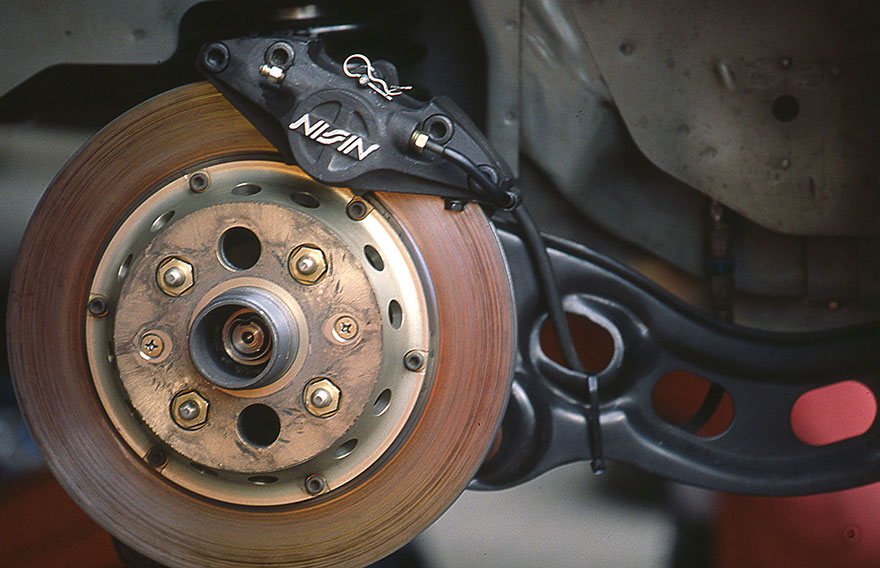

1985年当時のスカイラインRSターボのグループA仕様を見ると驚く。なんと、ホイールはセンターロック式ではなく、純正と同じ4穴仕様だった。さらに車載のエアジャッキも装備しておらず、ダルマのような形状の外付けエアジャッキを使用していたのだ。室内を見ても、極めて量産車に近くドライビングポジションも現代のツーリングカーに比べて高い位置になっていた。

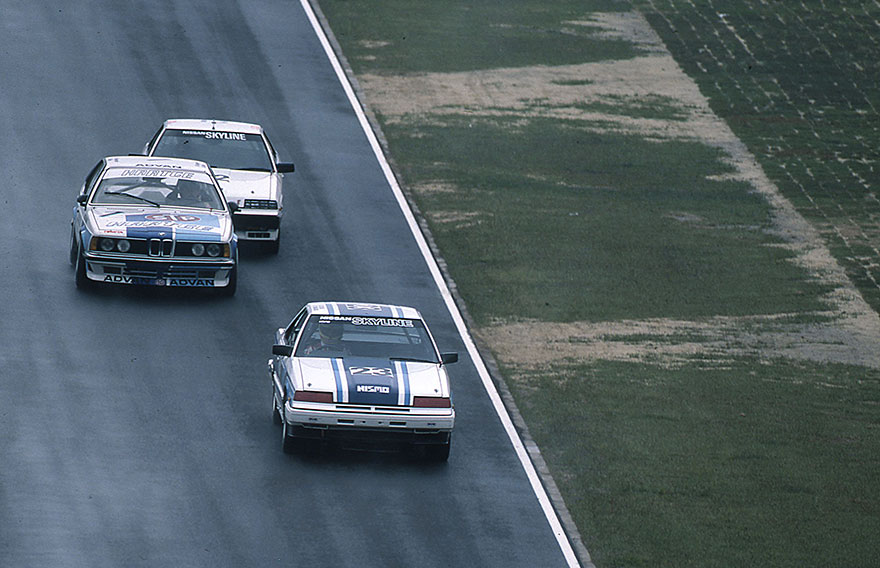

1985年にスタートしたグループA車両による全日本ツーリングカー選手権(JTC)は、1983年の欧州ツーリングカー選手権(ETC)でタイトルを獲得したハルトゲBMW 635CSiが2勝を挙げシリーズタイトルを獲得している。

この年最大のトピックスは、シリーズ最終戦のインターTECだろう。国際格式のレースで本場欧州からはETCの王者となったボルボ240ターボが2台エントリー。また、三菱からはスタリオンが参戦。こちらも英国選手権で実績を作った凱旋組だった。

2台のボルボ240ターボは予選から好調で、決勝でも終始2台のボルボがリードし1-2フィニッシュを飾った。驚いたことに3位以下に7周もの大差をつけての圧勝だった。

1986年、スカイラインRSターボは、ホイールもセンターロック式に進化。参戦2年目となりマシンメイキングも本格的になってきた。結果、2勝を挙げたスカイラインRSターボがシリーズチャンピオンを獲得。鈴木亜久里がドライバーズタイトルも獲得し、嬉しいダブルタイトル獲得となった。しかし、最終戦のインターTECでは、またしてもボルボ240ターボの勝利となり、欧州との実力差を見せつけられる結果となった。

じつは欧州では日本よりも3年先行してグループAレースが開催されていた。それだけにレギュレーション解釈の面でも日本勢よりは進んでいた。DR30型スカイラインRSターボによるグループAレース参戦は、日産/NISMOにとっては、このカテゴリーを制するための学びの期間だったともいえるだろう。

●●●