グループA Part 3 最強のグループAマシンBNR32型スカイラインGT-R登場(1989~1990)

●●●

グループA車両によるレースやラリーは、自動車メーカーが本気で取り組まないと勝てないカテゴリーだった。なぜなら、市販車をベースに改造するグループAカテゴリーに参戦するためには、まず「連続する12か月間に5000台以上生産された4座席以上の車両」をベース車とする必要があり、5000台生産した後にFIAに申請しないとホモロゲーション(公認)の対象とならないのだ。さらに公認取得後も、レース車への改造範囲は限られているため、可能ならばベースとなる市販車にレース仕様に変更した際に有利になるようなスペックを与える必要があった。

1985年からはじまった全日本ツーリングカー選手権(JTC)に参戦したNISMOは、1987年までの間、日産車ラインアップの中で最適と思われるDR30型スカイラインRSターボで参戦。1987年の最終戦からはHR31型スカイラインGTS-Rを投入した。GTS-RはグループAの規則で認められていたエボリューションモデルである。エボリューションモデル公認の条件「ES(Evolution sportive du type)」には、500台以上の追加生産が必要」。インターTECを制したボルボ240ターボやフォード・シエラRS500もエボリューションモデルで、レースで有利なるようなスペックを盛り込んだクルマだったのだ。当然のことながら、エボリューションモデルの開発には自動車メーカーの協力が必要。GTS-Rは日産の量産車開発部隊とレース部隊であるNISMOがタッグを組んだ結果生まれたのだ。

しかしながら、GTS-Rでも当時隆盛を誇っていたフォード・シエラRS500に対して圧倒的な優位性は無かった。GTS-R投入の裏では、すでに高いポテンシャルを秘めた BNR32型スカイラインGT-Rの開発プロジェクトが進んでいたのである。

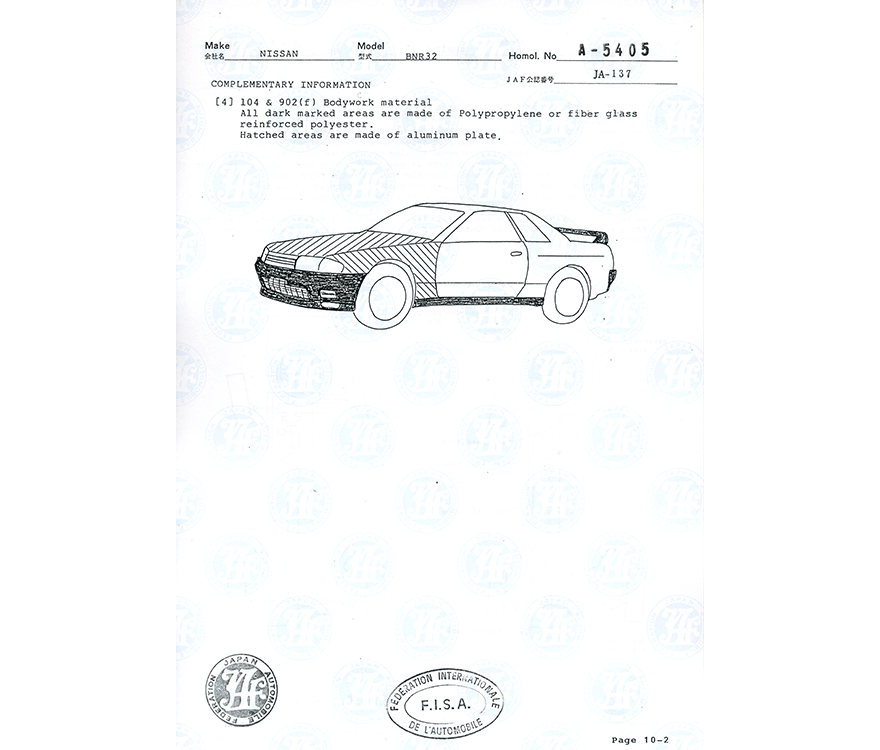

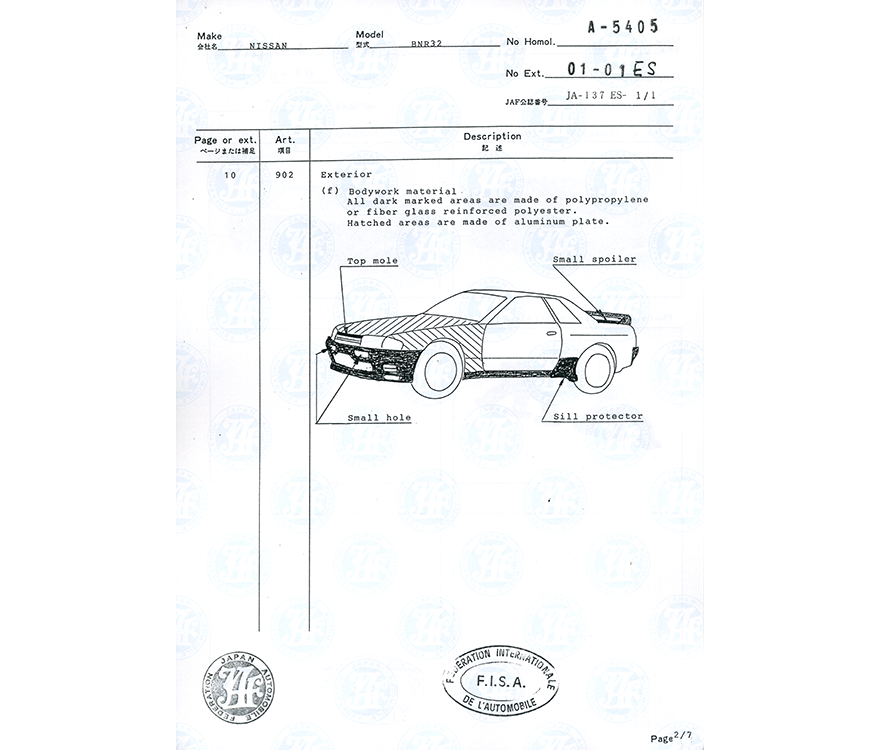

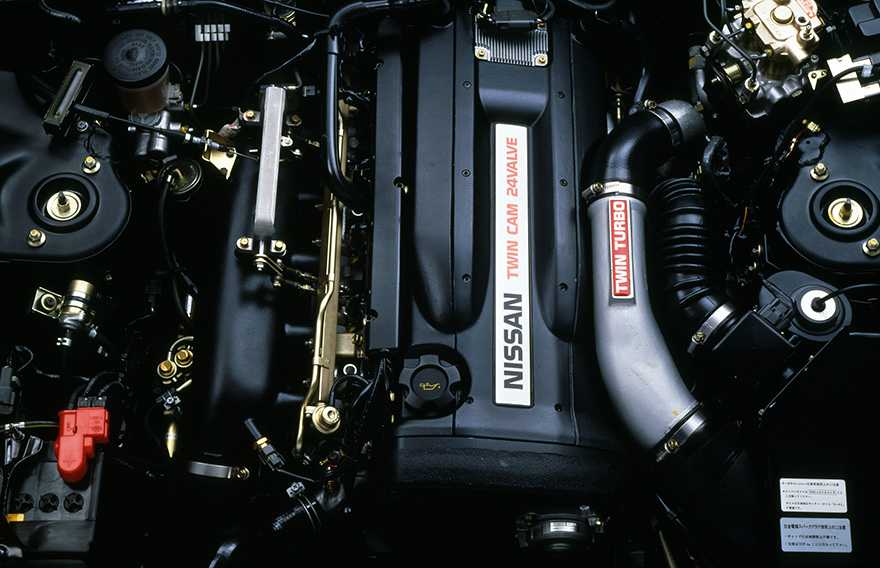

スカイラインGT-Rの開発目標は、「究極のロードゴーイングカー」と同時に「グループAの世界選手権レースで総合優勝するポテンシャルを持つ」とされた。そのため、グループAのレギュレーションを精査し、ホモロゲーションモデルとなるベースのスカイラインGT-R(標準車)に、グループAを睨んだスペックが盛り込まれた。当初は500ps以上の軽量なFR車として計画されていたが、当時、DR30型スカイラインRSターボでレースを戦っていたNISMOからは「グループAでは、排気量によってタイヤサイズが制限されているためこれ以上パワーアップするととても2WDでは制御できない」という意見が上がった。こうした議論を重ねる中で、「600ps以上のパワーと電子制御トルクスプリット4WD」の採用が固まっていったのだ。エンジンの排気量に関しては、グループAのおもな排気量区分が、3.5ℓ以下(最低重量1100kg・タイヤ幅10インチ)、4ℓ以下(最低重量1180kg・タイヤ幅10インチ)、4.5ℓ以下(最低重量1260kg・タイヤ幅11インチ)、5ℓ以下(最低重量1340kg・タイヤ幅11インチ)となっていた。4WDの採用で重量増が確実視されたため、最低重量1260kgが適用される2.6ℓターボのRB26DETT型を開発することになったのだ。

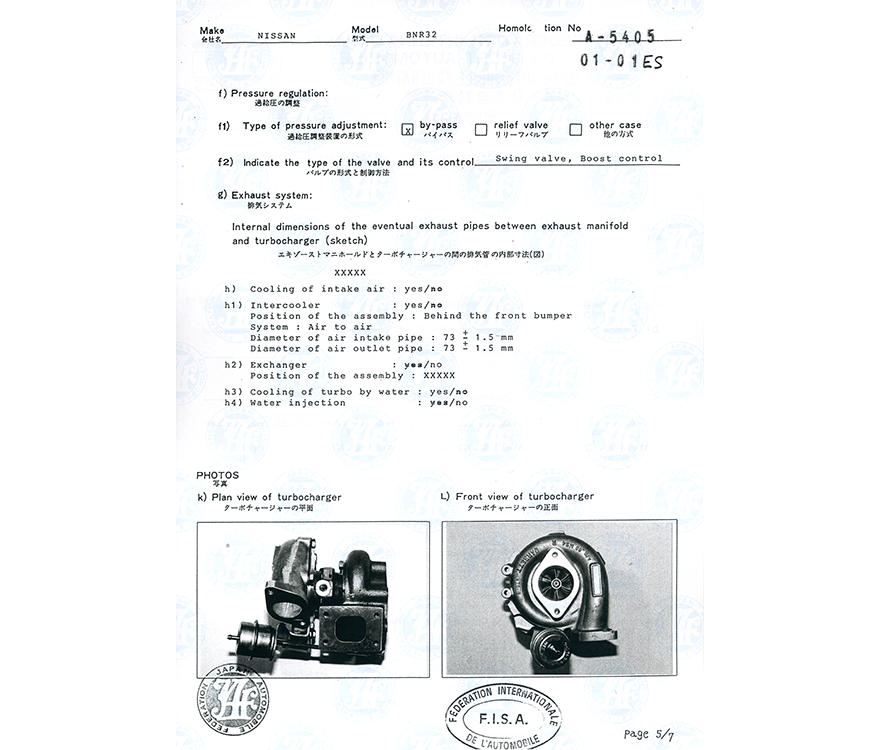

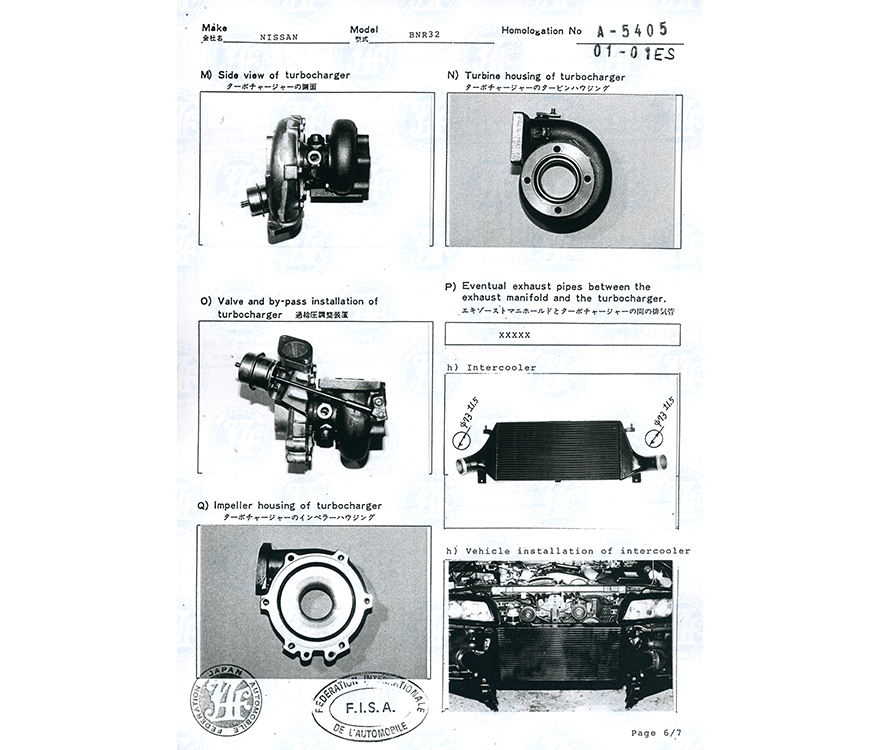

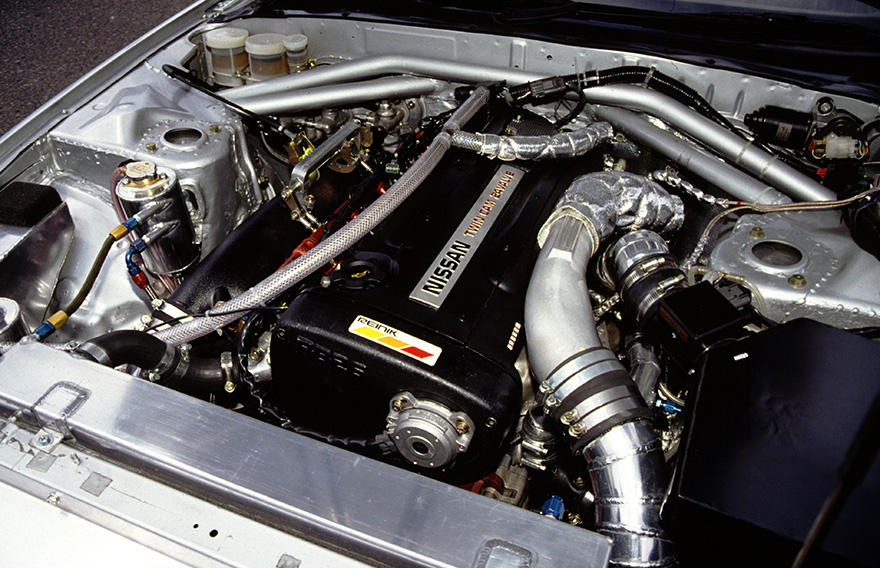

問題はグループA仕様にした際に600ps以上を可能にする大容量ターボチャージャーと究極のロードゴーイングカーとしての日常使いの両立。当時の技術では難しい課題だったため、GT-R(標準車)にはレスポンスに優れたセラミックタービンを採用し、レース用の大容量ターボチャージャーは、エボリューションモデルであるGT-R NISMOに搭載したのだ。

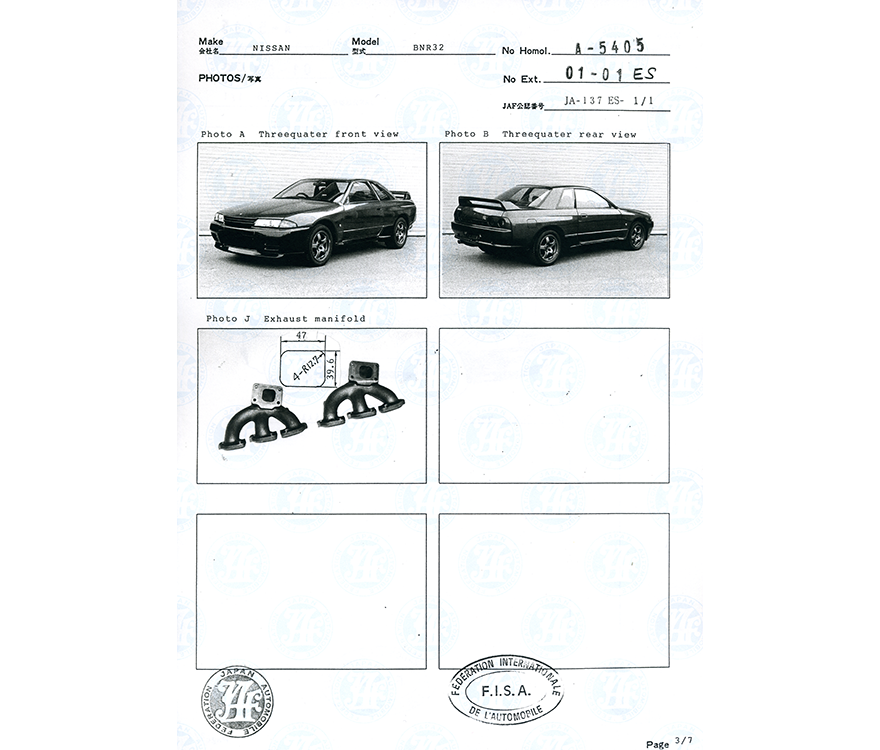

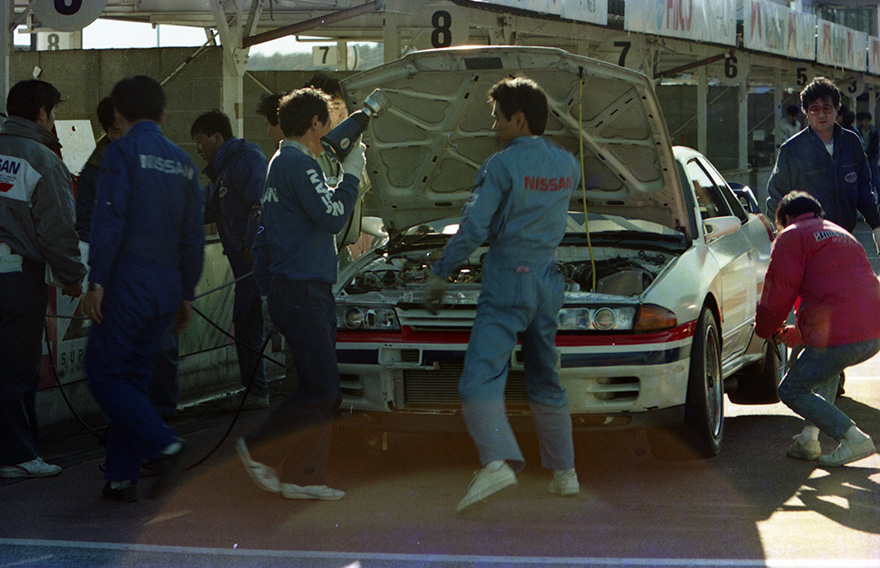

1989年5月、8代目となるR32型スカイラインの発表が行われた。その場でGT-Rを8月に発売することが宣言され、1990年からグループAレースに参戦することも発表された。会場にはグループA仕様のGT-Rも展示され大きな注目を集めた。これで大手を振ってサーキットでテスト走行が可能になり、すぐに富士スピードウェイでシェイクダウンテストを開始した。

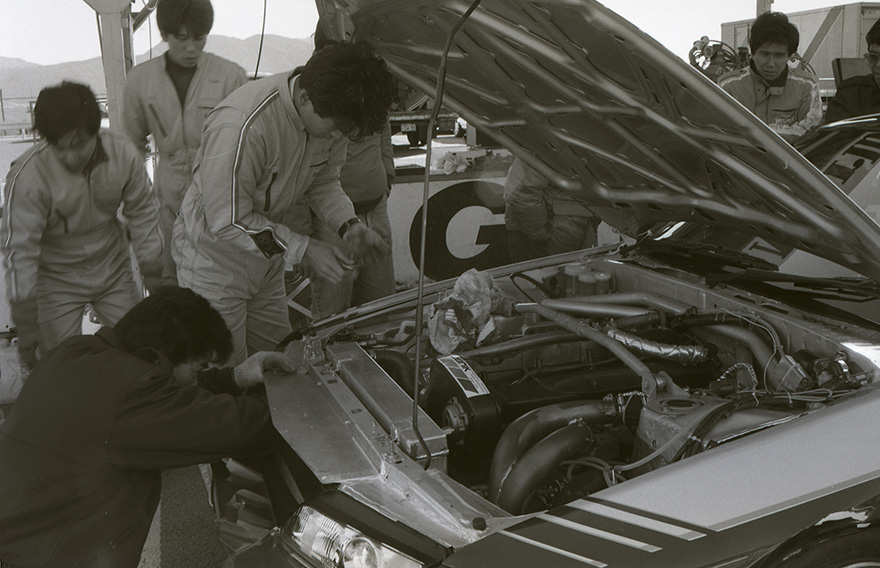

1989年のレースシーズンが終了すると、ハセミ・モータースポーツとホシノ・レーシングのスタッフが、NISMO本社に集まり、マシンの製作に取り掛かった。それぞれのチームには日産自動車のスポーツ車両開発センターとNISMOのエンジニアがスタッフとして入り、クルマ造りを指導した。

そして、1990年2月22日、BNR32型スカイラインGT-R NISMO発表。2月28日には、GT-R NISMOがエボリューションモデルとしてFIAに公認された。そして3月11日、GT-R NISMO発売。グループAレースデビューは3月17、18日の全日本ツーリングカー選手権開幕戦と、タイトなスケジュールだった。

●●●