モータースポーツ

2016.06.10

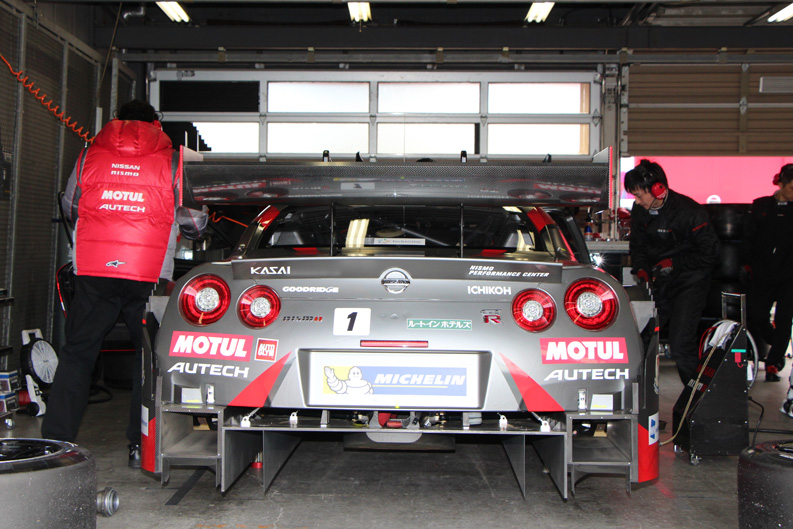

開幕戦までのテスト

レーシングカーの開発は、先ず速さの目標を掲げて、その目標を達成すべく各担当者が各要素ごとに設計業務という理論計算やシミュレーション、今までのノウハウや実験によるデータ解析の結果を図面に落とし込んでいく。それを部品にしてレーシングカーに組み込み、実際の走行テストによって速さが目標通りか確認することになる。

エンジンはベンチで大半の性能は確認できるが、シャシーやボディ、空力は、我々が直接タッチできないタイヤメーカーの開発したタイヤとのマッチングがあるから走行テストで確認することになる。目標を未達の場合や、目標通りの速さが出ていてもライバルが予想を上回っていたら、目標を再度見直しもう一度設計をやり直すが、時間と予算の関係もあるので、何が問題かを見極めて短期集中型で取り組むことになる。

次年度仕様の走行テストは、最終戦後の12月のマレーシアのセパンテストから始まるとみて良い。これは主としてタイヤがメインとなり車両やエンジンは開発部品の一部が盛り込まれて確認を重ねていくことになる。何故セパンかというと、その時期の日本は冬で実際のレースシーズンにはマッチしない路面コンディションだし、天候も雪が降ったりで不安定である。

その点セパンはやや暑すぎるが、たまにスコールが来るくらいで1日8時間のテストが4日間フルに実施できる。2名のドライバーでは疲労困憊してしまうほど走り込める。

しかも各社やタイヤメーカーともに例年12月と1月に実施してきているので、路面温度や日本のサーキットとの条件の違いに対するデータ上のシミュレーションは出来ている。従って今はSUPER GTの公式戦の無いセパンであるが、冬季のテスト場としては最も適切な所である。

それでも各社はクルマの各開発要素の確認のために国内でも単独テストを行っている。毎年鈴鹿サーキットでNSXが驚異的なタイムを出したり、RC Fが岡山で速かったりして大きな話題になるが、これは年中行事なのでタイムは参考程度に考えた方が良い。

よって3社が揃い踏みする合同テストまでは、お互いに相対的な速さは分からないことになる。もっとも合同テストといっても、ウエイトを積んだりエンジンの出力を絞ったりして真の実力は見せないようにしている。お互いの手の内を見せないことにどういう意味があるのかと批判もあるが、要は自分たちが速かった場合直ぐ追いつかれないようにするためである。彼我の差がはっきりすれば、遅い方は対策を行う。開幕戦で分かった場合、対策品の投入は第2戦、第3戦以降になるが、合同テストで分かると開幕戦に間に合う可能性も出てくるからそれを避けたいわけである。

それでも様々な手段で最高速やコーナーからの立ち上り、クルマの挙動を観察して、真の実力はある程度把握できるが、確信には至らない。

実際の走行テストで設計仕様の確認が取れて、目標ラップタイムをクリアしたら、それ以降はいわゆるセッティングという微妙なサスペンションや重量配分、空力の調整作業に入る。

レーシングカーの速さは、エンジン出力や空力性能など設計値で決まるポテンシャルを走行状態で発揮することである。それにはドライバーのハンドル操作やブレーキ、アクセル操作によってクルマがドライバーの意思通り通りに動く必要がある。コーナリングを例に挙げると、ハンドル操作通り動くことをニュートラルステア(NSと表す)、曲がってくれない事をアンダーステア(USと表す)、曲がりすぎる事をオーバーステア(OSと表す)という。これらは前2輪と後2輪のタイヤのグリップ力が前後でどうバランスしているかで決まる。即ち前輪のグリップ力が後輪より小さいと曲がらないUSになり、前輪と後輪が同じならNSになる。同じサーキットのあるコーナーではNSだとしても、他ではコーナーの大きさや速度が違うので、クルマの遠心力や空力の効果が違ってくる。遠心力はクルマの姿勢に影響し、空力が違えばタイヤを押さえつける力即ちグリップ力が変化する。そうすると前輪、後輪のバランスが崩れてNSを維持できないことになる。

だからどこのコーナーでも強いUSやOSにならないでNSに近くなる様な妥協点を探ることになる。そのためにスプリングやショックアブソーバー、サスペンションジオメトリー、空力、重量配分、前後の傾き(レイクという)などの微調整を行うが、その大変さをレイクで説明する。OS気味の時はリアの車高を下げると、重心高、前後の荷重移動、空力へ影響してUS方向に特性が変わる。そしてこの前後の車高差を0.5㎜単位で調整するわけである。ホイールベースが2,750㎜なので、0.5㎜の車高差は傾きでいうとなんと0.1度である。多分読者の人にはこれっぽっちの差が速さに影響するとは信じられないと思う。しかしレースの世界ではこれが現実であり、さらに外乱要因として路面の温度や粗さや汚れ具合がこれに加わるわけである。ブレーキや加速の時の前後の荷重移動や、それもブレーキを残しながらのコーナリングも想定するから、トラックエンジニアやデータエンジニアは膨大なデータの解析や直感を含めた判断が求められる。

シーズンインすると各レース前のセッティングの時間は1.5時間しかないので、その時に迅速にセッティングを決める為のデータや数値を積み上げている。

さてクルマの開発やセットアップというハードに偏った記述に終始してきたが、実は開幕戦までの走行テストでもっと大事な作業がある。それはルーキードライバーの運転訓練である。

SUPER GTの特徴としてGT500とGT300の混走がある。これは速度差が生む追抜きが絡んできて、レースが伯仲しSUPER GTの魅力の一つとなっている。技術規則を統合し将来相互乗り入れも検討されているドイツのDTMでは1クラスのみなので、単調なレースになり勝ちである。そこでF1と同じようなDRS(抜くときにウイングの角度を低くして最高速を上げるシステム)など色々工夫せざるを得ない。

速度差が生む追い抜きと言っても実際はGT300クラスもトップ争いをしているわけで、その集団を同じトップ争いをしているGT500の集団が追い抜いて行かねばならない。争っているライバルに抜かれないようにしながら、近づくGT300をどこでどう抜くか。その為には乗っているクルマの特性を熟知して、その弱みをつかれないで強みを生かす必要がある。

初めてGT500に乗るルーキードライバーは、先ず第2ドライバーであろうから、レース週の1.5時間のフリープラクティスは、ほとんど乗れないと覚悟しなければならない。先に述べたように、レース週になるとクルマに習熟した第1ドライバーによって数種のタイヤの選択と路面コンディションへのサスペンション、空力その他のセットアップをしなければならない。よって乗る時間が少ないままQ1の臨むことになる。

従ってシーズンオフのテストの走り込みが大変重要になる。ニュータイヤによるタイムアタックや、満タンにしてのロングランなどを通じて習熟に努める。

これは同時にクルマの慣れを促し、目いっぱいの運転をしていても心の平静を保つのに役立つ。

昨季の最終戦は、1号車と12号車は順位が上位の方がチャンピオン、37号車はタイトル争いの権利はほぼなく、優勝するしかないという状況であった。

37、1、100、12号車がこの順位で、2秒以内で戦いながら、十数ラップ毎に何回もトップ争いしているGT300の集団へ入って行き、37号車は瞬間4位まで落ちたこともあったが、すぐまたトップに返り咲いた。これは37号車の平川は有る程度リスクをとっても優勝を目指し、1号車の松田と12号車の安田はチャンピオンの取るための順位争いをしているので、他車との接触というリスクは絶対に冒せない状況が生んだ現象である。集団の中で追抜くには瞬間、瞬間の判断がとても大切であり、各ドライバーは戦いながらも心は平静を保ち、置かれた立場を考えながら対処していたわけである。

日産/NISMOの場合は、今年、千代が46号車に乗りルーキーではあるが、初戦、第2戦で速さと強さを見せた。これはシーズンオフのテストで走り込みが出来たことと本山選手の指導を素直に受け入れたのが大きい。加えてGT3で欧州のブランパン耐久シリーズでのチャンピオン、豪州バサースト12時間レースで昨年総合優勝、今年2位、しかもプレッシャーの掛かる最終スティントを任されて、順位を上げての結果であるからこの経験値が活きたともいえる。ただ油断は禁物で、これからタイトル争いに絡んできたときに真価が問われる。

次回はいよいよシーズンインして、各レース週に臨む準備と、実際の予選、決勝で何を考え、具体的に何をしているかを記述する。

Back to News List