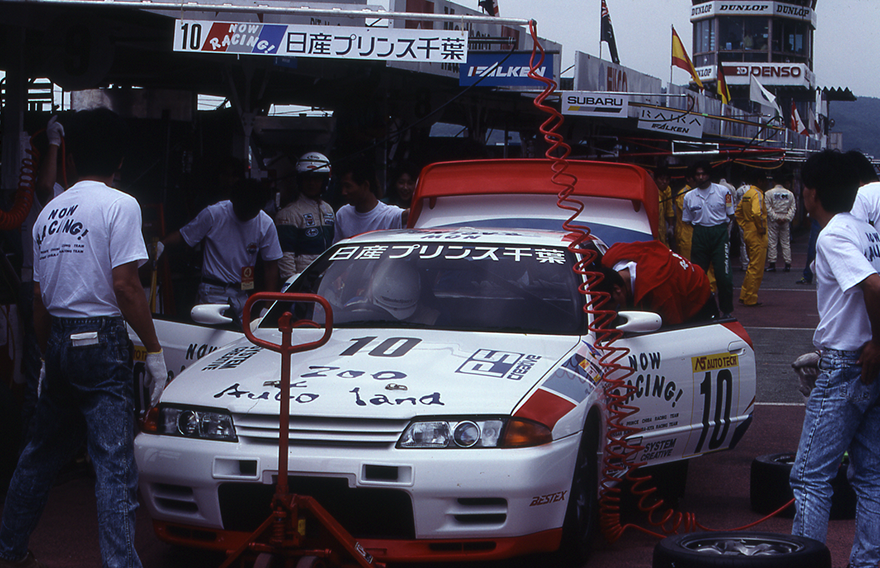

N1耐久レースの王者

●●●

1989年8月に復活したBNR32型スカイラインGT-Rは、当時、ツーリングカーレースの頂点であったグループAレースの制覇も大きな目標のひとつだった。R32GT-RのグループA仕様は1989年8月のスカイラインGT-Rの発売前から開発がスタートし、1990年のデビュー戦に向けて日産グループを挙げて万全の準備をしていた。

一方で、1989年の秋頃、翌1990年からスタートするもうひとつのツーリングカーレース、N1耐久レースシリーズにR32GT-Rを参戦させることがNISMOで検討されていた。N1耐久レースは、当時のFIAの定めるグループN規定に準拠した、JAFの定めるN1規定の車両で争われるレースだ。ひとことで言えば、グループAほど改造範囲が広くなく、極めて生産車に近い車両でのレースである。

N1車両に許された改造範囲は限られ、エンジンの主要部品もほとんどの部分で市販車の純正部品を使わなければならない。さらに部品の交換・変更だけでなく、加工によるチューニングもN1では厳しく制限されていた。ピストンとコンロッドは、バランス調整のみ許される。吸気、排気マニホールドのポート内面に段付修正を行う場合、取り付け面より垂直に5mmの奥行の範囲に限り、シリンダーヘッド側を含み許されるというもの。また、エンジン本体で変更が許されるのは、ヘッドガスケット程度だった。ただし、補機類では大容量ラジエーターへの交換、インタークーラーホースのオプション品への変更などが認められていた。このため、エンジンの組み付け精度アップやECU(エンジン・コントロール・ユニット)の緻密なセッティングがチューナーの腕の見せ所となっていた。

1990年当時のN1では、車高調整式のサスペンションへの交換は許されるが、タイヤサイズはほぼ純正サイズで、スリックタイヤは使えない。溝のあるSタイヤと呼ばれる競技用タイヤまでしか使えなかった。ブレーキもパッドのみ変更が許されるというような車両規定だった。さらに耐久レースカーでは常備品だったエアジャッキの装着も許されていなかった。

R32GT-Rが、N1耐久レース参戦にあたって、最初の関門はタイヤだった。当時、Sタイヤは国内タイヤメーカーの暗黙の協定で16インチ以上は国内販売をしないことになっていたのだ。紆余曲折の末、海外ラリーで使ったSタイヤなら供給できるということになった。

ところがいざ走行テストがはじまると、元々軽量なFRマシン用で開発されたタイヤが音を上げた。ハイパワーかつ重量級なR32GT-R、しかも4WDでフロントタイヤへの負担が予想以上に大きかったのだ。ドライバーからは、フロントキャンバーをグループA並みに付けることが提案されたが、R32GT-Rはダブルウィッシュボーンの発展型ともいえるマルチリンクサスペンション。キャンバー角を増やすために上下のリンクの長さを変更する必要があった。しかし、当時のN1車両規定ではリンク長さの変更は許されていなかった。ちなみにストラット式サスペンションの場合はアッパーマウントでキャンバー角を変更することができた。

さらにブレーキもネックであることがわかった。デビュー当初のR32GT-Rには、住友電工製のフロント4POT/リア2POTキャリパーにドリルドローターが組み合わされていたが、パッドの摩耗が早く、キャリパーやローターもレース中に交換を余儀なくされることも判明した。

こうしたデータをもとにデビュー戦となる「’90第1回ハイランド300km耐久レース」をシミュレーションすると、なんとノンターボ1600㏄のシビックに勝つことが困難な状況だった。つまりウサギとカメのレース展開。一発のラップタイムはR32GT-Rが圧倒的に速いのだが、燃費、タイヤ交換、ブレーキパッドおよびキャリパーやローター交換が必要なため、ピットインを繰り返す内にシビックに抜かれるという展開が予想されたのだ。

1990年4月初旬、いよいよ仙台ハイランドでのデビュー戦。予選は予想どうりポールポジションを獲得したもののNISMOスタッフの表情はさえない。しかし、その夜から仙台方面は季節外れの雪となり、翌決勝日の朝は一面雪景色であった。これがR32GT-Rの味方をした。雨や雪は降っていないが、コース上は雪解け水でウェット状態。これでタイヤもブレーキも温存できる。GT-Rはハイパワー4WDのメリットを活かし、スタートから一気に飛び出すと、そのまま後続を引き離し、無事に300㎞を走り切りデビュー・ウインをはたしたのだ。

デビュー前から課題だったタイヤやブレーキ系の問題は、やがて各タイヤメーカーの技術革新や、日産・NISMOの努力でブレーキ系の問題を解決していった。デビュー戦では1台しかいなかったR32GT-Rは、第2戦では6台に増え、やがてワンメイク化するほど隆盛を極めていくことになる。そしてR33、R34に引き継がれ、N1耐久そしてスーパー耐久シリーズの覇者として長く君臨し、2003年チャンピオン獲得を最後に、「スーパー耐久シリーズ」から姿を消した。

●●●