|

|

|

――Mr.K、あなたが子供の頃、日本の自動車産業というのはまだ揺籃(ようらん)期の中にありました。その頃、この世界に入るきっかけになったと思われる特別な思い出はありますか。 そうですね…私は6歳の時に田舎の祖父母に預けられました。と言うのは、当時両親はフォルモサ(旧台湾)にいましたが、私がマラリアにかかってしまった為、日本に帰らなくてはならなかったのです。あの頃田舎には、石油ランプしかなくて、電話もない。誰かに電話したかったら村役場まで行かなくてはならないし…。初めて電灯を取り付けに来た人を見て、明かりをつけるそのケーブルの中には一体何が入ってるのか不思議に思ったことを覚えていますよ。あれは1914年か1915年でした。それはともかく、地元の医者がよく家の前をインディアンというオートバイに乗って通っていたのです。快適な爆音をたてながら砂煙を上げて走ってくる、何とも言えない芳香を放って…。あこがれました。そして私にとって自動車に思いを寄せる源泉となった運命の出会いは、何と言っても私が中学3年の頃だと思います。  通学途中、藤沢駅前にひとりの紳士がブリッグスという超軽量自動車で乗り付けるところを見ましてね。彼は飛行機乗りの様なヘルメットを着けて、ゴーグルして、奇妙な車に乗っていました。たぶんほとんどの人達が、この人をちょっとおかしいんじゃないかと思ったと思いますが、私はすごいなあと思いました。その時ちょうど" 七里靴の話"という面白い本を読んでいましてね、この靴を履くとひとまたぎで七里も歩けるっていう御伽噺なんですが…。そのブリッグスという車はとてもシンプルな仕掛けだったので「自分にも似たような物が作れそうだ。自分の " 七里の靴 " をもとう!」と思いました。それから鎌倉海岸で見たハノマグという小型車もずっと深く印象に残っています。その頃父は大きなリムジンに乗ったりしていましたが、ちょっと日本の道路には大き過ぎましたね。そんな訳で私は小型で、軽量の車により興味を引かれたんですよ。子供の頃はラジオを作ったりする工作少年で、いつかブリッグスとか父の友人がもっていたムーンみたいな車を造ってみたいなんて夢を見ていました。もちろんこの夢は後に自ら製作した" フライングフェザー " という車へと発展した訳ですが… 幸いにも、ちょうど大学を終えると自動車製造会社(日産コンツェルン)が設立されると聞き、すぐに入社を決断しました。入社後は宣伝広報課に加わりましたが、「そんな部署で何ができるんだ、くだらない仕事だ」とみんなには言われましたが、私には自分の居場所を見つけた感じがしました。私はまわりから何を言われても気にせず、ずっとこの仕事の重要性、必要性を訴え続け、ついに宣伝課、広報課が独立することになりました。今では広報、宣伝と言えば、花形の部署ですよね。当時、私達は各メーカーの宣伝課長の集まりである「六日会」と称する懇談会を行っていて、その懇談会の中から「東京モーターショー」が開催されることになりました。ところであの東京モーターショーのロゴ…若者と東洋的な木製の車輪の絵ですが、私がデザインしたんですよ。多くの人は意味をご存知無いでしょうね。あれは、人類の生活に大きな変化をもたらした車輪を人間が意志を持って転がし、また止めるという姿で、月桂冠は勝利を象徴しています。そういえば、東京モーターショーに初めてヨーロッパから来られたお客様の中には、あの有名なピニンファリーナ(イタリアの有名な自動車デザイナー)もいたんですよ。 |

|

|

――あなたがロゴのモデルになったと聞いた事がありますけど本当ですか? 正確には違いますよ。私がポーズをとったけれど…。絵の若者の体格と私のとはちょっと違いますよ。(笑) ――あなたと日産の関係はさかのぼると60年以上になりますが、存在が世間に知られるようになったのは、1958年頃だと思います。そのきっかけとなったオーストラリア・ラリーについてお話いただけますか?どの様な経緯であのラリーに参加することになったのでしょうか? 我々があのラリーに勝つには、ダットサンはあまりに重すぎて遅いということは分かっていました。でもボディはものすごく頑丈で小型戦車のようだったので、私はこれなら完走できるかもしれない、クラス優勝するチャンスと考え、もし成功すればたいへん良い宣伝になるだろうと思ったんですね。オーストラリアでは他のメーカーの人もみんな親切にしてくれましてね。我々は、そのラリーを通じて沢山の事を学びました。特にフォルクスワーゲン。彼等はとてもプロフェッショナルでしたね。私はもしこれが失敗に終ったら、会社を辞める覚悟で出かけて行ったんですが、19日間におよぶハードなラリーの後、私達は遂にやりました。スコダ、フィアット、オースチンを破ってクラス優勝を手にしたのです。その頃ロイターで働いていた友人が記事を書いてくれ、すぐに我々の勝利が世界中の新聞のヘッドラインになり大成功を納めることができました。 ――あなたはアマチュア、プロフェッショナルに関わらず永年モータースポーツの振興に尽力されてこられましたが、モータースポーツは、あなたにとってとても重要なものなのですね。 そうですね。入社間もない1936年に全社を挙げて「日本自動車競争倶楽部」が運営するレースにダットサンを出場させました。

――あなたがアメリカに行かれて米国日産に" モータースポーツ部門"をかなり早く創りましたよね。その裏話など聞かせてもらえませんか。 ええ、アメリカで最初に私が雇ったひとりは、お客様に販売した車をアフターサービスをするメカニックでした。彼の名は、ジーン・ラプランテといいますが、彼が私に「空き時間に事故などでダメになった車から部品を集めてレース車を組み立ててもいいか?」と聞いてきたのです。私は快く賛成しまして…。まあそれがモータースポーツ部門の始まりでした。我々は週末に開かれる色々なイベントに参加し、そしてだんだんオーナー達のサークルが我々と一緒になっていきました。我々のディーラーが小さな記念プラークやトロフィーを作り、それがやがて大きなビジネスとなっていきました。モータースポーツ用のパーツを買えるようにすることで、車のドライビングの性能をさらに高め、最終的には、みなさんに自分の車を使って楽しんでもらいたかったのです。それがあの部門を設立した理由なんですよ。 |

|

――ダットサンのモータースポーツの功績はすぐにアメリカの伝説となりました。ひとつは会社のモータースポーツへの取り組み方が非常にプロフェッショナルだったこと。そしてさらに重要なことは、ダットサンがSCCAとIMSA、つまりアマとプロの両方のイベントで偉大なる成功を納めた事でしょう。 そのとおりです。私は、日野" サムライ"(1960年代のプロトタイプレーシングカー)をデサインしたピート・ブロックによかったら我々と一緒にやらないか、ダットサン・フェアレディ・ロードスターをレース用に準備しないかって話をもちかけたんです。それがアメリカでの勝利の始まりでした。最初はなかなか勝てなくて、それがどうしてだか良く判りませんでした。後になって、他の車はルールを都合よく解釈して車を改造していることを発見したんですよ。例えばみんな大きい燃料タンクを取り付けてあったり…。しかし我々は正々堂々と戦い続けました。そして短い期間で勝利を勝ち取ったのです。フェアレディの後には、510、Zが我々に数えきれないほどの勝利を与えてくれました。 そういう成功の時でも、私はアマチュアのレーシングを忘れることはありませんでした。だから元F1ドライバーのボブ・ボンデュランがオレンジ・カウンティ・インターナショナル・レースウェイに当時新しく高度なテクニックを教えるドライビング・スクールを開設するから車を提供してくれないかと会いに来た時には、喜んで引き受けたんですよ。嬉しい事に、ミスター・ボンデュランとは今でもいいお付き合いをさせてもらっています。 ――もうこれでみなさんには「Mr.K'sコレクション」というブランドが単なる商品ブランドじゃなく、あなたのライフワークを反映したものということがご理解いただけたと思います。1969年にさかのぼりますが、あなたが誕生に深く関わったオリジナルのフェアレディZはかなりセンセーショナルを引き起こしましたね。新型Zもそうなると思われますか? ぜひそうなってほしいです。運転はまだですが、スペックを見た限りでは、きっと見事なパフォーマンスをしてくれそうです。とにかく言えることは、新しいZカーに会えることが嬉しくて嬉しくて仕方がないということなんです。Zとそのオーナー達というのは、いつも私の心の中では特別な場所にいるんですよ。 ――Mr.K 、あなたはデトロイトにある自動車殿堂に殿堂入りされた日本人4人の中のひとりです。このような素晴らしい名誉を受けられた感想、そしてそれはあなたに何を意味するのか、お話しいただけませんか。 初め自動車殿堂に推薦されると聴いたとき、まさか日本から出掛けた自動車セールスマンにそんな名誉が与えられる事は有り得ないとしばらくは信じられませんでした。しかしそれが本当なら、やっぱりアメリカは偉大な包容力のある国だと再認識をしました。更に、これは私自身よりも、むしろダットサンに、そしてそのお客様と販売店の大きなサポートの結果であると考え、17年間共に働いてくれた米国日産自動車全員に対する評価なのだと考えて、感謝と誇りをもって私が代表してダットサンと共にその栄誉を受けました。私は自動車セールスマンとして自動車殿堂に選ばれた事を生涯における最高の名誉と考えています。 ――これからは、ここNISMO本社を拠点に活動されるので、NISMOで色々な自動車愛好家の方に会うことができますね。

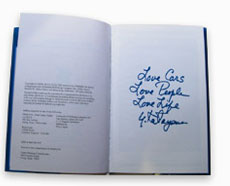

ええ、そのとおりです。我々のような自動車愛好家にとって、車というのは七里靴みたいな物で、すごく面白いから毎日履きたいし、楽しみたい。アメリカのお客様に会うために最初にしたことは、私のオフィスを元の8階に置くのはやめて、1階に移したことです。入って来られるお客様と私がすぐに会えるようにしたかったのです。私はお互い楽しく付き合うためには、まず人々と近づき、話しをしなくてはいけないと思うんです。高い建物のどこかに閉じこもっていたんじゃ役に立ちません。人生は一度しかないのですから、とにかく試してみて、達成できるところまでやってみなくてはなりませんよ。 |

|

当時は多摩川の河川敷にレース場があり、ダットサンはDOHCスーパーチャージャー付きのレーサーを走らせ優秀な成績を修めました。私はどちらかというとアマチュアが参加できるモータースポーツのイベントの方が好きなんですよ。私はね、ドライビングを楽しみたい人なら誰でも、モータースポーツに参加できるようにするべきだと考えます。SCCJ(スポーツカー・クラブ・オブ・ジャパン)の設立のお手伝いをしたのもそういう考えからなんです。なにも車で競いたいからって、レーストラックに行かなくたっていいんです。仲間内のジムカーナなどにも参加したけど、ものすごく楽しかったですよ。モータースポーツはもっと身近なもの、みんなに近づきやすくなくちゃいけません。" スポーツカー"でなくてもいい。ピックアップトラックを運転してたってその人が楽しんでいるならそれがその人の" スポーツカー"となる。そうでしょう?見掛けや形式じゃなく、あなた自身が何を得るかです。

当時は多摩川の河川敷にレース場があり、ダットサンはDOHCスーパーチャージャー付きのレーサーを走らせ優秀な成績を修めました。私はどちらかというとアマチュアが参加できるモータースポーツのイベントの方が好きなんですよ。私はね、ドライビングを楽しみたい人なら誰でも、モータースポーツに参加できるようにするべきだと考えます。SCCJ(スポーツカー・クラブ・オブ・ジャパン)の設立のお手伝いをしたのもそういう考えからなんです。なにも車で競いたいからって、レーストラックに行かなくたっていいんです。仲間内のジムカーナなどにも参加したけど、ものすごく楽しかったですよ。モータースポーツはもっと身近なもの、みんなに近づきやすくなくちゃいけません。" スポーツカー"でなくてもいい。ピックアップトラックを運転してたってその人が楽しんでいるならそれがその人の" スポーツカー"となる。そうでしょう?見掛けや形式じゃなく、あなた自身が何を得るかです。 91歳になられても、まだまだ

91歳になられても、まだまだ